『平成がもうそろそろ終わる』

…と、昨年初めて聞いたときには、まったく実感が湧きませんでした。

さまざまな情報が溢れかえる昨今。外部から耳に入る話は全て、自動的に「半信半疑」のフィルターを通ってしまいます。そうでもしなければ、毎日目の当たりにする情報の洪水に溺れてしまいますから。

冷静になって考えてみれば、元号というもともとのシステムからすると、平成が次に切り替わるのはなんら不思議なことではありません。

しかし平成に生まれた自分は、平成のステージから過去としての昭和以前のステージを見て、生きてきたわけですから、その平成というステージが過去のものになるというのは、なかなか衝撃的なことです。

ということで今回は、『エレクトーンの記録メディアの移り変わり』を、自分なりの平成納めとしてテーマに掲げようかと思います。

(生まれる以前、昭和のエレクトーン界事情に関しては、話をなんとなく聞いたことがある程度なので、詳しく紹介することが難しいため、今回は割愛させていただきます。)

フロッピー

幼稚園時代から小学校高学年まで。つまり ELシリーズ(機体が黒いエレクトーン)の時代といえば、このフロッピーです。

外見

このフロッピー。(今思えば)まず見た目がかわいい。

そこそこの大きさもあるので、カラーバリエーションに富んでいました。

黒から白から、赤、緑、青、黄色…。

ちょうどクリアなデザインが流行っていた時代でしたから、もちろんこのフロッピーにも、透明なデザイン(中身の機械っぽい機構が透けて見える)がありました。

都市伝説レベルの話なのですが、この『透明なフロッピー』はすぐに壊れるから使わない方がいいという噂が、私の周りで囁かれていました。なつかしい。

大きさは10cm四方で厚さは5mmくらい。

ゲームソフトなんかでもそうですが、昔のメディアは、まだ『手に持ってる感』がありました。良くも悪くもです。

小さすぎなくて、ちっちゃい子が扱っても大丈夫そう、というような安心感、物質感がありました。

その反面、枚数が10枚、20枚と増えると、かなりかさばって場所をとってしまいます。

正面にラベルを貼ることができ、この部分になんのデータが入っているかをペンで書き込んでいました。

このラベル、うまく貼るのには少々慣れが必要で、シワが入ってしまうと残念な気持ちになったものです。

そのラベルの上部の銀色の部分は、カションと横にスライドすることができました。(これにはなんの意味もありません。)あまり機械にとっては良くなさそうなので、スライドして遊んでいたのは小さい頃だけです。

そして側面には、忘れてはいけない、あるスイッチが。

これがONになってしまっていると、書き込みが不可になります。

中身

使えるソング(ファイルのようなもの)は40まで。

ソングと言っても、今のステージアシリーズのように1つのソングにレジストがいくつも作れるわけではありませんでした。

なので、1曲でソング5こぶん…だとか、ひと画面(10ソング)全部で1曲のデータ!とか、そんなシチュエーションが何度かありました。

レジストとは…1〜16までの音色を保存しておける箱のこと

例えば、『音色を16こまで使い切ってしまったので、次の17個めの音を保存したい』となると、次のレジストに飛ぶスイッチを仕込んでおいて、足のペダル操作によってレジストが切り替わるようにプログラムする必要があります。

実際の操作自体は現在とそんなに大差ないのですが、ELシリーズからSTAGEAシリーズに切り替わった際に、『ソングが1個で済む!?』と、まあまあな衝撃を受けた記憶があります。

ELシリーズ時代には、もちろん日本語入力はなく、ソングの名前はアルファベットと記号で入れていました。

(本体自体で全く日本語が使われていないかというとそうではなく、画面を覆う『〇〇をしました!!』的なメッセージは、日本語でした。しかもエクスクラメーション付き。それらのメメッセージのみが日本語で、音色・機能・その他あらゆる表示は全て英語。なぜでしょうか。)

本体の挿入口にガシャンと挿入すると、『カッカッカッカ…』と、読み込み音が鳴りました。

これが結構20秒以上続くこともあり、これが鳴っているうちにフロッピーを抜くのはご法度でした。

普段の使い方としては、ソング1にメインのデータを入れたら、必ず5つ以上飛ばして、他の曲のデータを入れるような感じです。

フロッピーの思い出

フロッピーは比較的安価な記録メディアでしたから、コンクールや発表会など、大事な場面で使用する際には、その1曲ぶんのためだけの1枚を必ず用意していました。

40ソングを入れられる1枚に、本番の曲1ソングだけ。

そんなフロッピーをたくさん持っていました。

もちろんバックアップも重要です。

本番の舞台袖には必ず2枚以上のフロッピーを持って行きました。

そして、舞台に出ると、予備のフロッピーを椅子か、手頃な場所に置いて、演奏したものです。

ここであるあるなのが、演奏が終わり、ホッとしてしまって予備のフロッピーを持って帰り忘れる事。

お辞儀の後、大人の人に代わりに持って帰ってきてもらうという場面を何度か見たことがあります。

こんな光景は、そういえばその後の記録メディアに移り変わってからは見かけなくなりました。

そもそも単価が安いメディアだったからこそ、このようなバックアップが必須だったともいえます。良くも悪くも、です。

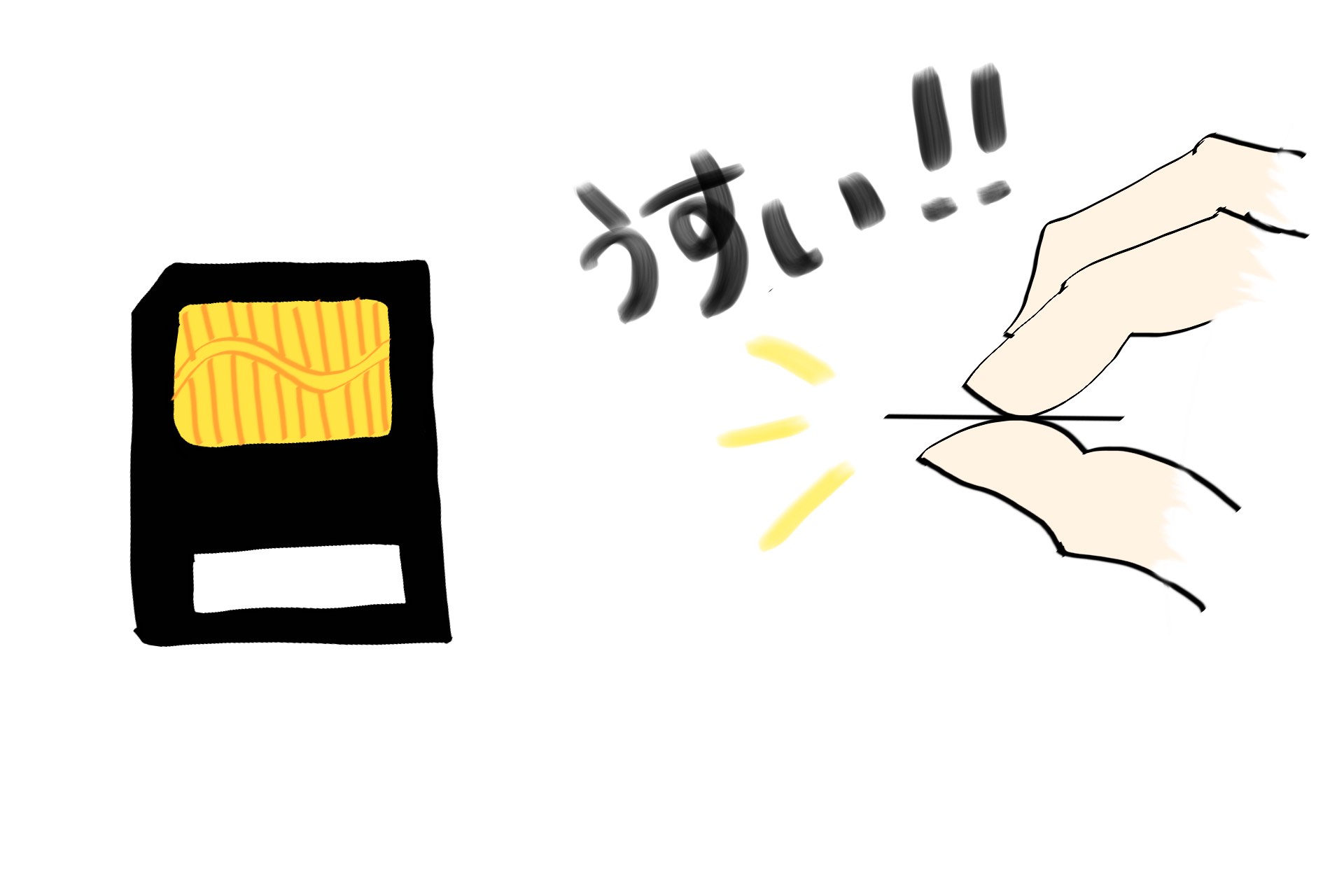

スマートメディア

時代はSTAGEA。

世の中にはSTAGEAの例のCMが惜しみなく流れ、まさにエレクトーン、新時代の幕開けです。

機体は黒から白へ。

大胆にくり抜かれた両サイドのデザインに、小学生ながら度肝を抜かれました。

そんなSTAGEAとともにスタートした記録メディアが、このスマートメディアです。

ちなみに、最近になって改めてELS-01Cの仕様書を見たのですが、エレクトーン本体の付属品として、スマートメディアが1枚ついてきてたみたいです。やはりステージアといえばスマートメディア!というふうに流行らせたかった印象を受けます。

外見

とにかく薄い!

ペラッペラでとても小さいです。

フロッピーで育ってきた私たち世代には、スマートメディアはあまりに薄すぎました。

さながらDSソフトを初めて見たときの衝撃と同じような感覚でした。(時代的にもちょうどそのあたり。)

こんなに薄くて小さい。しかも金色のどうやら大事な部分が、表側にむき出しではありませんか!

フロッピー時代のカラーバリエーションは完全になくなり、ボディは黒一色の時代。

黒いところだけを触るようにして、差し込むときにはまっすぐ、慎重に扱う必要がありました。

中身

見た目もさることながら、中身も大幅に変化しました。

何より無限に等しい大容量。

1枚のメディアを全てデータで埋め尽くすような使い方をする人は、まずいなかったと思います。

そして、容量が大きくなればなるほど、値段も上がるという仕組み。この仕組み自体が、とても斬新に感じました。

32GBと64GBで容量も2倍違うわけですから、値段もそれに応じて変わるという算段です。

そしてそのものの単価の高さ。

突然、百円単位だったフロッピーの時代からうって変わって、千円単位のスマートメディアになったわけです。

自分はこの頃ちょうど小学校6年生あたりだったので、そこそこ精密機器の扱いには慎重になれる年齢でしたが、幼稚園児くらいの子たちには、なかなかプレッシャーだったのではないでしょうか。

スマートメディアの思い出

横から見ると、本当に厚みがない、ペラッペラなスマートメディア。差込口に入れるときには、しっかり手元を見ながら、垂直に入れなければなりません。

少しでも手元を誤ると、折れます。

私も、一枚だけ完全な「く」の字型に折ってしまったことがありました。

しかしまあ、金色と黒色の境目あたり、ちょうど真ん中が折れたので、重要な部分は無事だったのか、折れてしまった後も使用に問題はなかったです。

でも、見てくれの悪さもさることながら、いつ使えなくなるかわからないような不安感があったため、大切なファイルはすぐに新規のメディアに移し変えました。

USBフラッシュメモリ

時代の流れとして、前述のスマートメディアの期間はさほど長くはありませんでした。

なぜならそのあとすぐに、このUSBが主流になったからです。

STAGEAシリーズのはじめには、スマートメディアをみんな使っていたのに、いつのまにかUSBに遷移していました。本当に「いつのまにか」という感じです。

なんだか、スマートメディアが流行らなかったという風にもとれます。(無くしやすい、管理しづらい、折れる…。)

外見

スマートメディアからうって変わって、物質感が手元に戻ってきました。

大きすぎず、小さすぎず。小さい子でもそれほど扱いは難しくないように思えます。

これだけ世の中に普及しているUSBですから、今更新たに語るようなことはないのですが、私くらいの年齢でエレクトーンをやっていると、PC周辺機器としてではなく、エレクトーンのメモリーとして初めてUSBを手にすることになります。

(言ってしまえば、これまでのフロッピーもそんな感じです。だいぶ大きくなるまでは、「フロッピーはエレクトーン用品なんだ」という認識でした。)

今までと大きく変わったのは、ストラップをつけられること。

デザインの幅もさることながら、お気に入りのストラップをつけて、差別化をはかることができます。

本番用の大事なものと、バックアップ用、普段づかい用、などと、色分けに加えてキャラクターのストラップによる物体的な識別が可能なのは、かなり画期的なことです。

中身

スマートメディアと同じく、容量の大きさに応じた価格の中から、適宜自分が必要なものを揃える形です。

小分けにしてたくさん持っておくもよし、大容量を一つ持っておくのもよし、です。

中身だけでいったら、スマートメディアとUSBで変化したことは、何一つないといって良いでしょう。

USBのここが「かわいい」

USBフラッシュメモリはその名の通り、フラッシュします。

データを読み込んでいるときや、保存したときにピカピカ光って知らせてくれるので、大変に愛くるしいです。

フロッピーは、「カッカッカッカ…」という読み込み音がしていましたので、それはそれで可愛らしかったのですが、スマートメディアはうんともすんとも言わなくなったので、少し寂しい気もしていました。

やはり、機械と人間とはいえ、意思の疎通がはかれるというのは、(それがたとえ、仕様としてそうあるだけだったとしても)愛着が湧きます。

おつかれさまでした

こうして思い返してみると、意外に記録メディアに関する思い出がたくさん蘇ってきました。

毎日楽器をさわるたんびに抜いたり挿したり、家でもレッスンでも、本番のステージ上でもいつでも一緒だったのが、このメディアたちなんだなあと、改めて気づかされました。

気分がいい時も、悪い時も、緊張でぐしゃぐしゃになっている時も、握りしめていたのがフロッピーであり、スマートメディアであり、USBでした。

楽器はどんどん進化していきます。

USBの次は、いつ訪れるのでしょうか。

次の世代、次の次の世代と移り変わっていく中で、どんどん機材は新しくなっていきます。

今の最新機材は、いつか「昔の機材」と呼ばれるようになります。

というわけで、今までのメディア、今のメディアたちに感謝を込めて。

フロッピー、スマートメディア、USB、ありがとうー!

<最新の投稿>

- この曲はこんなイメージ…【発想記号(発想標語)】43種をイメージ画像付きでじっくり紹介!part6

- この曲はこんなイメージ…【発想記号(発想標語)】43種をイメージ画像付きでじっくり紹介!part5

- この曲はこんなイメージ…【発想記号(発想標語)】43種をイメージ画像付きでじっくり紹介!part4

- この曲はこんなイメージ…【発想記号(発想標語)】43種をイメージ画像付きでじっくり紹介!part3

- この曲はこんなイメージ…【発想記号(発想標語)】43種をイメージ画像付きでじっくり紹介!part2

<カテゴリー>

- 〇〇のやり方

- おすすめ練習方法

- お急ぎ一覧表

- コードのおはなし

- これで解決(音楽理論)

- ディズニーのおんがくばなし

- ポケモンのおんがくばなし

- 一歩踏み込んだ話

- 体験談

- 楽器のこと

- 楽曲紹介

- 楽譜の読みかた&書きかた

- 雑学的なこと

<タグ>

これで解決 やり方 エレクトーン コツ コード コード奏 シンセサイザー スキル ディズニー ドッペルドミナント ピアノ ポケモン 一覧表 体験談 作曲 初見演奏 即興演奏 和声 和音 失敗談 実体験 幼少期 思うこと 本番 楽器 楽譜 発想記号 短調 移調 移調奏 練習 練習法 耳コピー 聴く 調 調号 遊び弾き 鍵盤 鍵盤楽器 長調 電子オルガン 音楽教室 音楽理論 音程 音階