理論的より直感的に。音楽のあれこれを気軽に身につけていこう!というのが目標の、『これで解決』シリーズ。今回のテーマは、『調』です。

調がどうこうという話は、音楽のどんな場面においても出てきます。

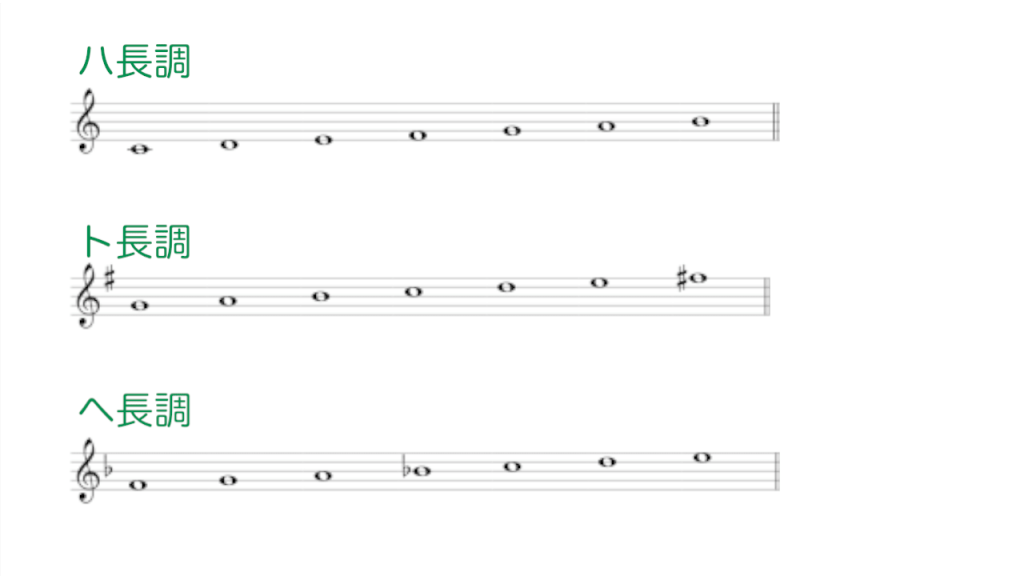

なんとなくハ長調とのお付き合いが始まり、その次に出てくるのはト長調とへ長調…。なぜ?というのもわからぬまま、何となくそこに『調』という概念がぽん、と置かれます。

そんな『調』の基本を、ここで網羅してしまいましょう。

どんな調があるか

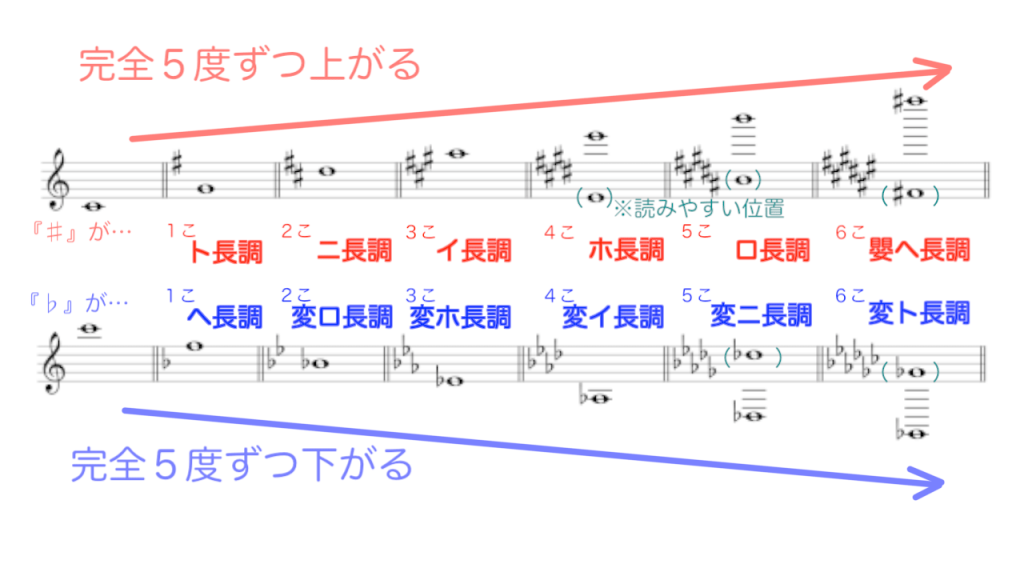

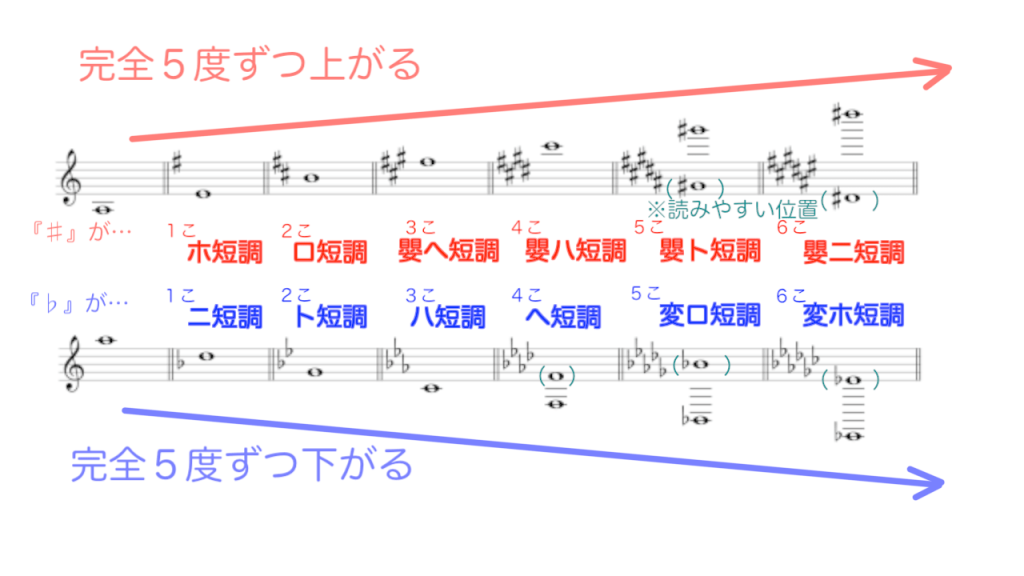

はじめにざっくりすべての調と、その並びを覚えてしいましょう。これだけ分かれば、『♯or♭がいくつなら何調』『何調はこの調号』が瞬時に判断できます。

(『調号』というのは、楽譜の最初のト音記号 or ヘ音記号に隣接してつけらた♯or♭で示されている、『この楽譜は今〇〇調ですよ!』というメッセージを発している記号のことです。)

長調なら:ハ長調(主音『ド』)から

完全5度あがっていけば♯系を網羅

完全5度さがっていけば♭系を網羅

短調なら:イ短調(主音『ラ』)から

完全5度あがっていけば♯系を網羅

完全5度さがっていけば♭系を網羅

『ド』を主音とする(=から始まる)調は、ハ長調です。その『ド』から完全5度上がった音は『ソ』なので、『ソ』を主音とする(=から始まる)調であるト長調が、♯1つの調となります。

同じ流れで、今度は『ソ』から完全5度上がった音は『レ』なので、『レ』から始まる調のニ長調が♯2つの調です。

こうやってひとつずつ、♯・♭、それから長調・短調を見ていくと、自然と全部の調を巡ることができるので、簡単に覚えられます。

長調なら

短調なら

完全5度というのはスタートの音から半音で+7した音程のことです。

(『ド』『ソ』と弾いた手をそのまま固定して、『ド』の部分を任意のスタート位置に持っていけば、それが完全5度です。)

しかも上がれば『♯系』、下がれば『♭系』と、♯と♭の意味合いがそのままなので、とても覚えやすいです。

調とは何か

この音だけ弾けば、この調に聴こえるよ!というルールのようなもの、です。

ではここで、白鍵・黒鍵ずらっと並んだ鍵盤を眺めてみてください。ドからもう一つ上のドに至る手前までで、12コ鍵盤があります。

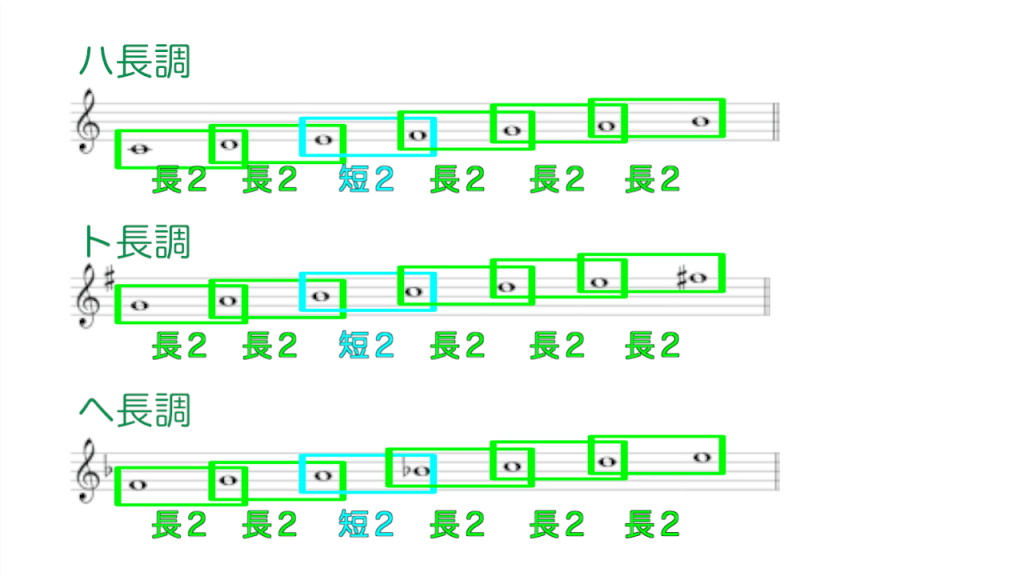

そして、調の解説でよくみるこんな楽譜。表記してある音はいくつでしょう。

こちらもオクターブ上の同じ音を数えなければ、7コになります。つまり調というルールの中で使える音は基本7コなんです。

全部で12コのものを、7コにまで制限すれば、使用できる範囲はかなり絞られます。なので、使用できる音がどんなメンツかによって、その調の響きが決まってきます。

不思議なもので、出発地点がどの音か、という違いだけで、この響きの違いというものは全て決まっています。なぜなら、どんな調であっても、音と音の距離感はすべて変わらないからです。

(音程の数え方についてはこちらの記事にあります。)

https://kenbanto.com/2017/10/28/post-81/

まとめ

出だしで少しお話した『ハ長調の次に出てくるのが、なぜト長調とへ長調なのか』というのは、お察しの通りですが(おそらく)♯・♭が1つのみなので、何をするにしても簡単だからです。

小さい子向けの歌であったり、みんなで歌うような曲は、だいたい♯or♭が3つないし2つ以下のような印象があります。

今回は、とにかく全部の調とその調号が覚えられれば、ばっちりです。

これがわからないまま時が経ってしまうと、思いのほか苦労してしまいます。

完全5度あがれば♯、さがれば♭。

たったこれだけなので、この機会にぜひ、全部覚えてしまいましょう。

<最新の投稿>

- 人生で「いい音楽」に出会いたいなら「音楽ではないこと」をたくさんやってみよう

- 【変イ長調とは】目指せ全調制覇!vol.16

- 【ホ長調とは】目指せ全調制覇!vol.15

- 【ハ短調とは】目指せ全調制覇!vol.14

- 【嬰ヘ短調とは】目指せ全調制覇!vol.13

<カテゴリー>

<タグ>

これで解決 やり方 エレクトーン コツ コード シンセサイザー スキル ディズニー ドッペルドミナント ポケモン 一覧表 体験談 作曲 初見演奏 即興演奏 和声 和音 失敗談 実体験 思うこと 打ち込み(DAW) 本番 楽器 楽譜 発想記号 短調 移調 移調奏 練習 練習法 耳コピー 調 調号 遊び弾き 鍵盤 鍵盤楽器 長調 雑談 電子オルガン 音楽教室 音楽理論 音源ソフト 音程 音部記号 音階