【音符の長さ】の記事はこちら

とにかく何拍?目で見てわかる!【音符の長さ】

音符と同じようにして、休符にももちろん大切な役割があります。休符なくして音楽はなりたちません。

楽譜の中では、おもにこれらの休符を使用します。(音符の記事同様、ここでは『4ぶんの〇〇拍子』のように、分母が4の拍子の場合で表記します。)

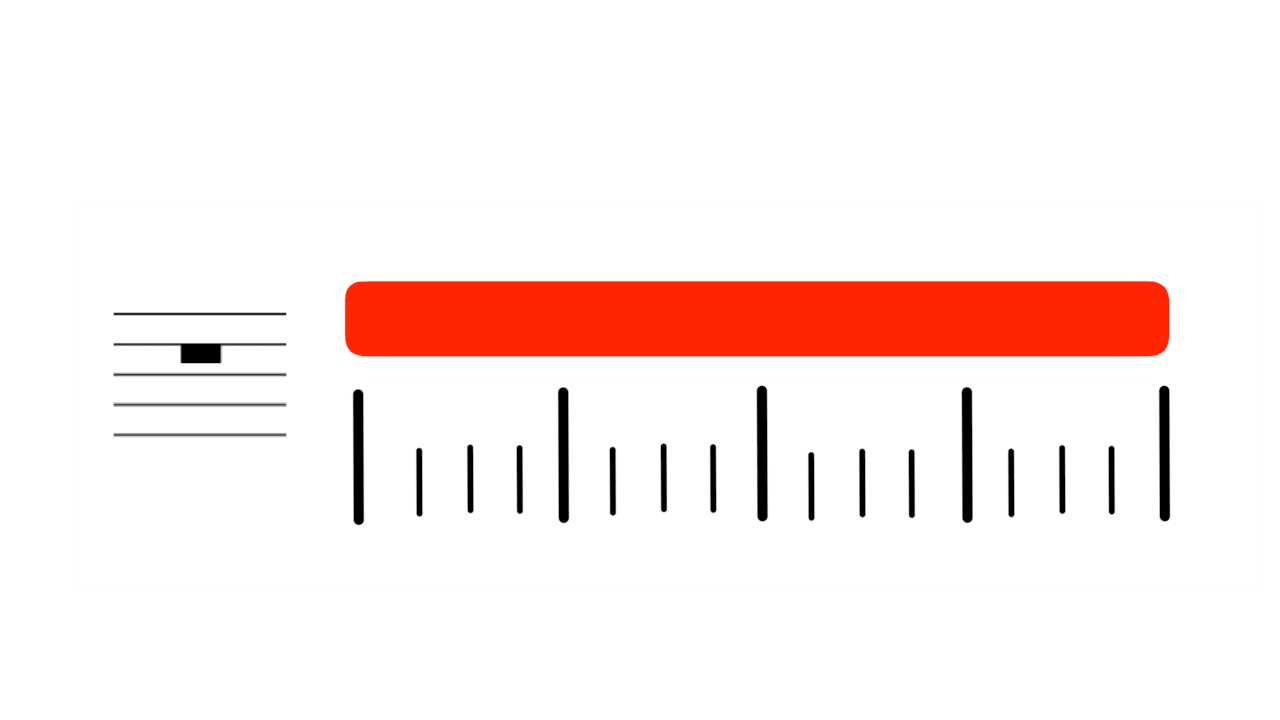

『4拍ぶん』 全休符(ぜんきゅうふ)

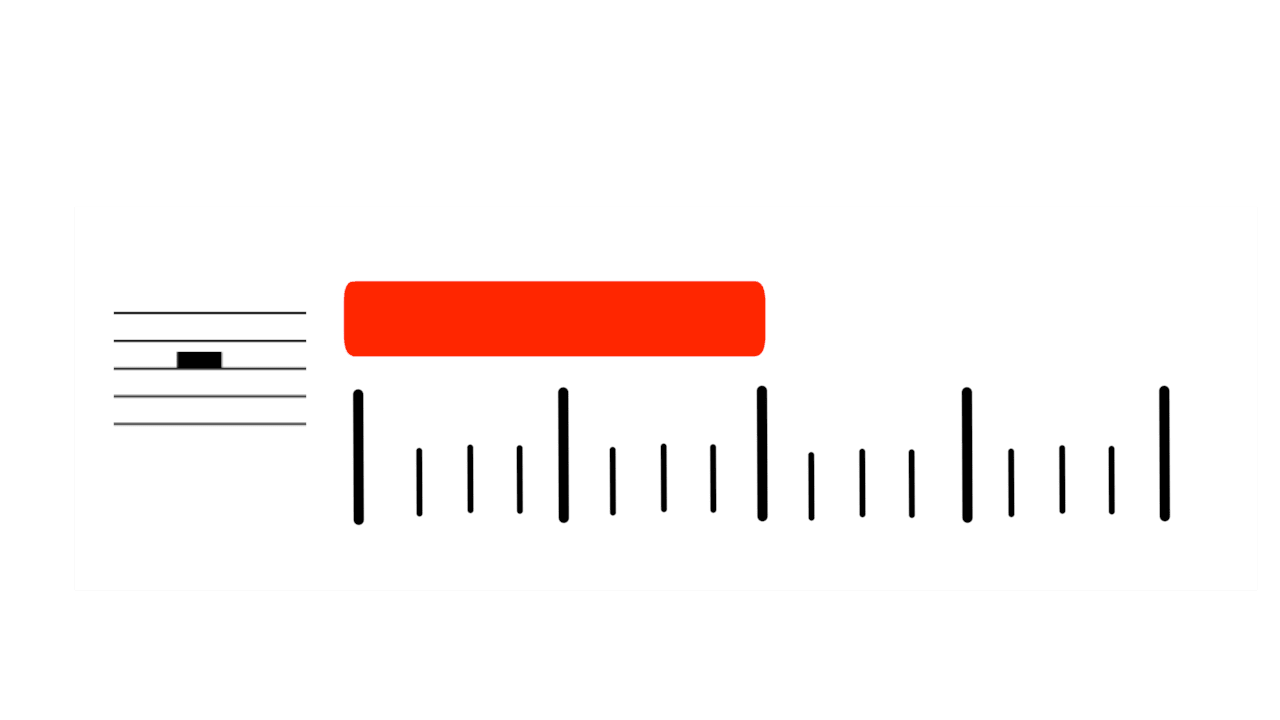

『3拍ぶん』 付点二分休符(ふてん_にぶきゅうふ)

『2拍ぶん』 二分休符(にぶきゅうふ)

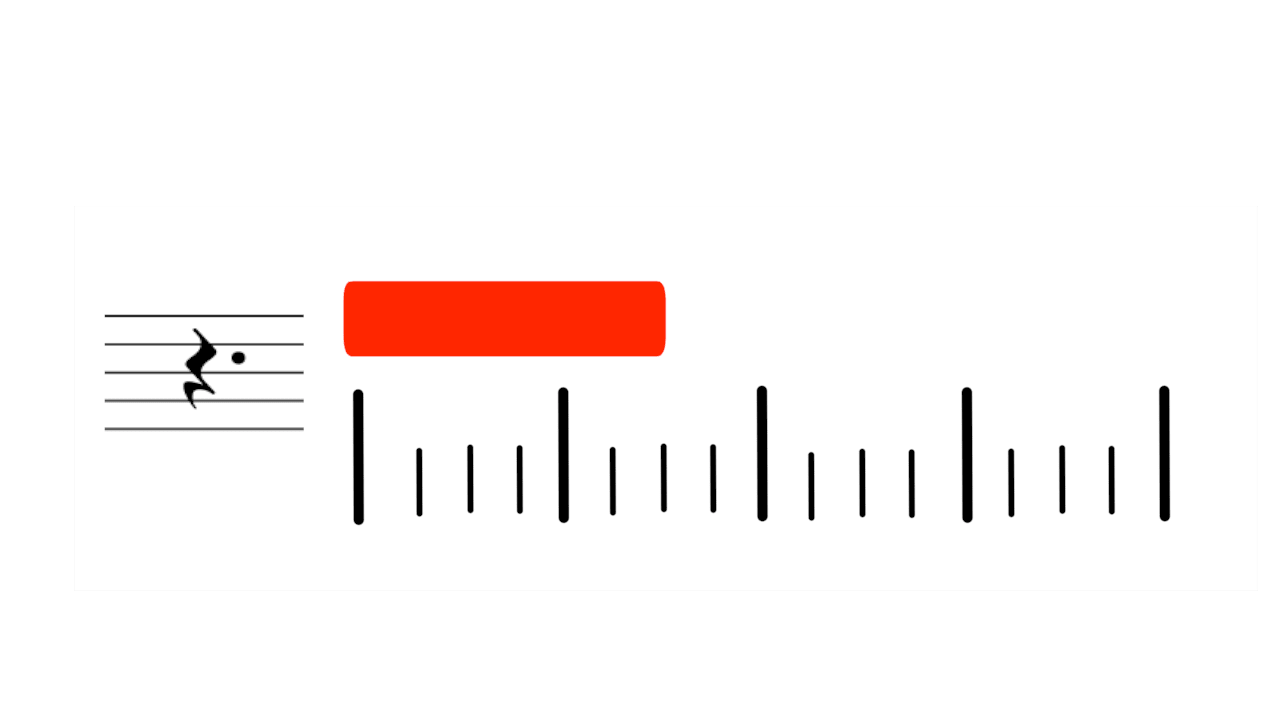

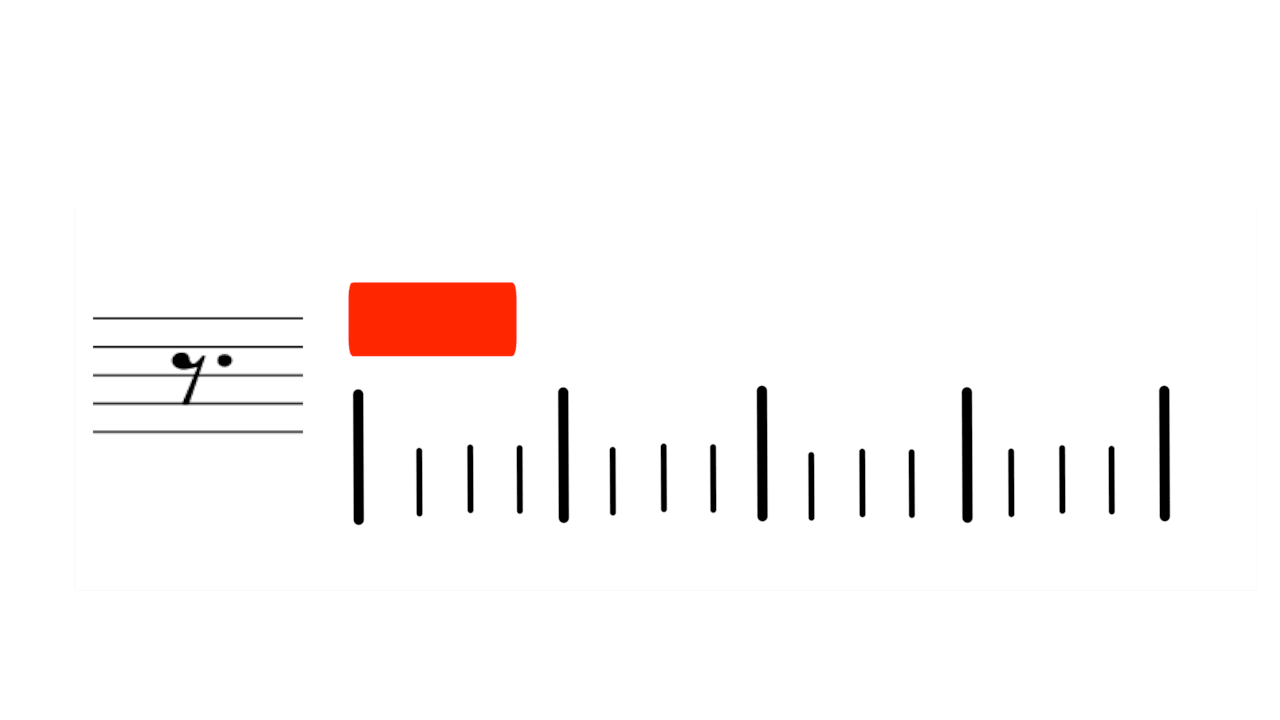

『1.5拍ぶん』 付点四分休符(ふてん_しぶきゅうふ)

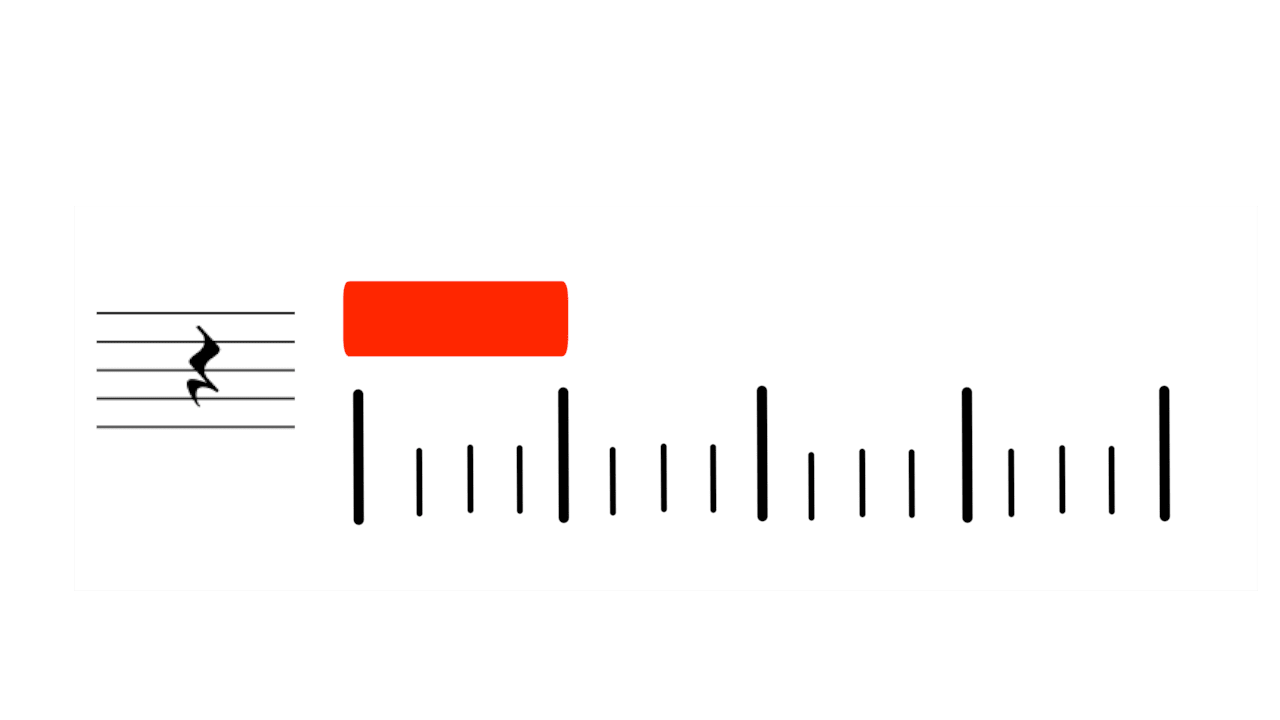

『1拍ぶん』 四分休符(しぶきゅうふ)

『0.75拍ぶん』 付点八分休符(ふてん_はちぶきゅうふ)

『0.5拍ぶん』 八分休符(はちぶきゅうふ)

『0.25拍ぶん』 十六分休符(じゅうろくぶきゅうふ)

【補足】

【補足】

・『拍』というのは、単位の一つです。ものの長さは『㎝(センチメートル)』、ものの重さは『Kg(キログラム)』というように、音楽の中では『拍』という単位を使用します。

・『拍』は、竹のふしのように、決まった間隔で並んでいます。その拍を4つずつ感じて欲しい場合には、4拍子。3つずつ感じて欲しい場合には3拍子…というようにして、拍子の分子の部分が決まってきます。

拍子の分母の部分については、標準サイズが4で、詳細サイズが8、という感じです。標準・詳細というのは、音符の間隔の詰まりぐあいで決まります。

・今回の記事では、『4ぶんの〇〇びょうし』、つまり拍子の分母が4の場合で表記しましたが、これが拍子の分母が8(『8ぶんの〇〇びょうし』ですね。)の場合になると、全ての拍が、倍あつかいになります。

拍子の分母が4のときに0.5拍ぶんだった八分休符は、拍子の分母が8になると1拍ぶんになります。

・休符の横に『・(てん)』がついているものを、ふてん〇〇のようにして言います。これは『もとの休符の長さ』+『その休符の半分の長さ』があわさった音符です。

なので、付点四分休符は、四分休符(1拍)+八分休符(0.5拍)=付点四分休符(1.5拍) となり、1.5拍ぶんの長さをもつ休符、ということになります。

・休符は音符とちがい、タイを使いません。なので、2.5拍ぶんの休符をあらわす場合には、二分休符と八分休符を続けて表記します。

<最新の投稿>

- 人生で「いい音楽」に出会いたいなら「音楽ではないこと」をたくさんやってみよう

- 【変イ長調とは】目指せ全調制覇!vol.16

- 【ホ長調とは】目指せ全調制覇!vol.15

- 【ハ短調とは】目指せ全調制覇!vol.14

- 【嬰ヘ短調とは】目指せ全調制覇!vol.13

<カテゴリー>

<タグ>

これで解決 やり方 エレクトーン コツ コード シンセサイザー スキル ディズニー ドッペルドミナント ポケモン 一覧表 体験談 作曲 初見演奏 即興演奏 和声 和音 失敗談 実体験 思うこと 打ち込み(DAW) 本番 楽器 楽譜 発想記号 短調 移調 移調奏 練習 練習法 耳コピー 調 調号 遊び弾き 鍵盤 鍵盤楽器 長調 雑談 電子オルガン 音楽教室 音楽理論 音源ソフト 音程 音部記号 音階