ドッペルドミナントとはどういうもので、なぜよく好まれて使用されるかを、先日こちらの記事で紹介しました。

【ドッペルドミナントを素早く押さえる裏ワザ】

今回は、実践編です。

実際に簡単な曲を使って、コードを意識しながら練習していく。これが、コード進行を習得する一番の正攻法と言えるでしょう。

簡単な曲、というのがポイントです。曲そのものが簡単なら、どんどん移調もできるので、あっという間にあらゆる調でのコード進行が得意になります。

耳馴染みのある、『崖の上のポニョ』のメロディーを使って、ドッペルドミナントをマスターしましょう!

実際にやってみよう

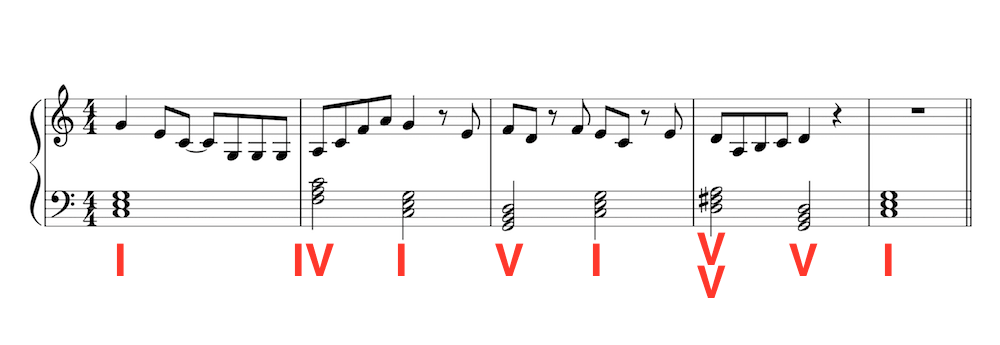

『ドッペルドミナントを弾けるようにする』という目的に絞って、練習していきます。なので、使用する部分は、サビの4小節です。

いきなりコードでおさえてしまうのも大歓迎ですが、まずはベースラインにあたる単音のみで、おおまかな雰囲気をつかみます。

(コード奏の基本は、『ベースがあっていること』です。ここさえあっていれば、たとえ初めて弾く曲でも、聴いている人に曲の雰囲気を伝えることができます。)

4小節目に注目してください。

ドッペルドミナントが使われるその瞬間、メロディーがベースと同じ音を通過します。

なぜこの曲が、ドッペルドミナントを手早く習得するのに適しているのかと言われれば、まさにこの『レ』が決め手です。

次に、和音をその上に重ねてみましょう。

4小節目のまさに1拍目、『レ』ラシドレ、の最初の『レ』と同じタイミングで、ハ長調のドッペルドミナントにあたる『レ・♯ファ・ラ』がやってきます。

なので、『5度上の、そのまた5度上』や、『2度上のメジャーコード(前回の記事参照)』といった探りを入れずとも、メロディーを弾いているだけで、自然にドッペルドミナントのありかが分かります。

これは、ハ長調ならともかく、♯・♭の多い調を練習する際に、とっても便利です。

そのあとは、順路に従ってⅤ度の『ソ・シ・レ』を経由し、(ここで終えても一向に構わないのですが、キリが悪いので)Ⅰ度の『ド・ミ・ソ』に戻ってきます。

なめらかなコードの運びにするために、和音を展開させて演奏することをどうしても要求されがちです。

しかし、慣れるまではまったくもって展開形を使う必要はありません。

それよりも、自分の弾いているベース・コードの内容が、しっかり指と頭で理解できていることの方が重要です。

あとはこれを、どんどん他の調へ転調します。なんてことはない4小節なので、それほど苦労はしません。

すべての調のドッペルドミナントに、指と脳みそが自然と向かって行くような感覚が少しでも訪れたなら、練習の成果はバッチリです。

<最新の投稿>

- 人生で「いい音楽」に出会いたいなら「音楽ではないこと」をたくさんやってみよう

- 【変イ長調とは】目指せ全調制覇!vol.16

- 【ホ長調とは】目指せ全調制覇!vol.15

- 【ハ短調とは】目指せ全調制覇!vol.14

- 【嬰ヘ短調とは】目指せ全調制覇!vol.13

<カテゴリー>

<タグ>

これで解決 やり方 エレクトーン コツ コード シンセサイザー スキル ディズニー ドッペルドミナント ポケモン 一覧表 体験談 作曲 初見演奏 即興演奏 和声 和音 失敗談 実体験 思うこと 打ち込み(DAW) 本番 楽器 楽譜 発想記号 短調 移調 移調奏 練習 練習法 耳コピー 調 調号 遊び弾き 鍵盤 鍵盤楽器 長調 雑談 電子オルガン 音楽教室 音楽理論 音源ソフト 音程 音部記号 音階