本日3月3日は、『ひなまつり』です。

街のスーパーやコンビニでは、ケーキや寿司といったご馳走が所狭しと並んでいます。

お誕生日、クリスマスとまではいきませんが、『おいしいものを食べる口実』が得られる日ですね。

そんなひなまつりといえば、こちらの童謡。誰もが耳にしたことのあるメロディーといってもよいでしょう。

『うれしいひなまつり』 作詞:サトウハチロー 作曲:河村光陽

この曲は、聴いての通り長調ではなく『短調』の曲です。

私はこの曲を聴くと、『日本み』(日本っぽい)を感じる音遣いがなされていて、とても趣のあるメロディーだと思います。

しかし、聴く人によっては『短調だから暗い』『なんだか不気味』と感じる人もいます。

どうしてこのメロディーを聴くと、『日本み』を感じるのでしょうか。その秘密は、『音階』(どの音をつかうのか・つかわないのか)に隠されています。

今日は、この『うれしいひなまつり』のメロディーで、『日本の音階』について、触れていきます。

ルール(規則性)を見つける

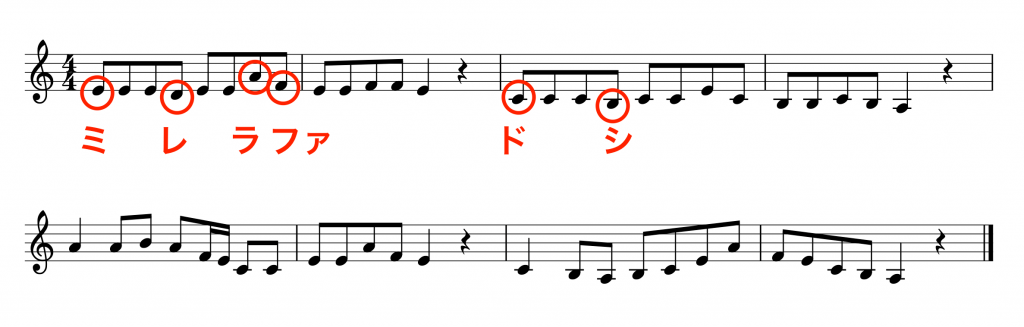

まず、このメロディーの中で、『一度もつかわれていない音』を見つけてみます。

わかりやすくなるよう、イ短調(♯・♭なし)で表記しました。

これを順番に並べてみると

『ソ』の音が一度もつかわれていません。ここがポイントです。

(不思議なもので、7つある音階の中の音の1つでもつかわないように縛ると、独特な響きを持った音階が完成してしまいます。)

このメロディーは、厳密ではありませんが『ヨナ抜き音階』という音階のルールをもとにして、成り立っています。

『ヨナ抜き音階』

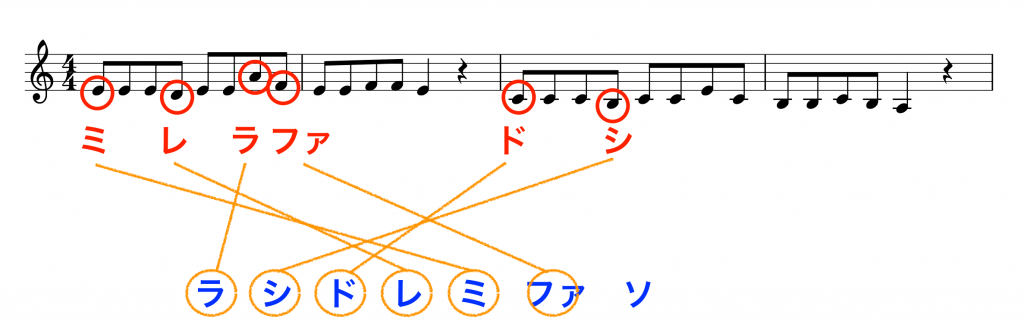

ここで、この『日本み』のモトである、『ヨナ抜き音階』(短調)を見てください。(これは、日本の伝統的な音楽に使われる音階である、『陰音階』というものがもとになっています。)

この音階では、『レ』(4ばんめ)・『ソ』(7ばんめ)の音がとばされています。4と7がないので、ヨ(ん)・ナ(な) 抜きです。

先ほども述べたように、メロディーに一度だけ『レ』が登場するので、厳密にルールにのっとっているわけではありません。

実験

ひとつ、試してみましょう。

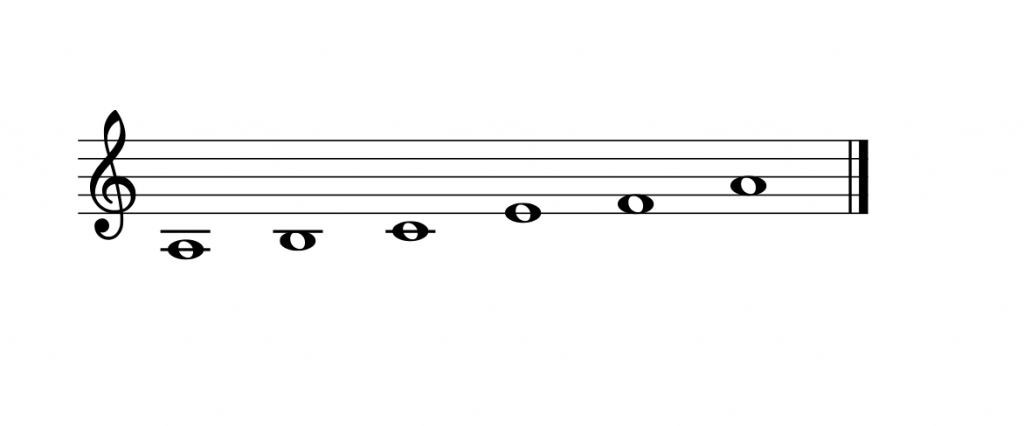

厳密にヨナ抜き音階をメロディーに当てはめてみると、こんなメロディーになります。(音源は最初の2小節のみです)

私はこれでもかっこいいと思うのですが…。

多くの人に受け入れられやすいのは、確かに原曲のメロディーの方かもしれません。

まとめ

そんなわけで、なぜこの『うれしいひなまつり』が『日本っぽいメロディーだ』と感じるかというと、

伝統的な音階をもとに作られた、『ヨナ抜き音階』という音階のルールにのっとりつつ、かつ親しみやすいように工夫されているから。

ということになります。

身近なメロディーから、このように音階のルールを見つけていくのは、とても楽しいことです。

音階には、『〇〇っぽいメロディーだな』と感じさせる力があります。

このように、一つずつ気になる音階を研究していき、最終的に『自分らしさあふれる・自分にぴったりな音階』を発明することができれば、作曲の大きな手がかりになります。

<最新の投稿>

- 人生で「いい音楽」に出会いたいなら「音楽ではないこと」をたくさんやってみよう

- 【変イ長調とは】目指せ全調制覇!vol.16

- 【ホ長調とは】目指せ全調制覇!vol.15

- 【ハ短調とは】目指せ全調制覇!vol.14

- 【嬰ヘ短調とは】目指せ全調制覇!vol.13

<カテゴリー>

<タグ>

これで解決 やり方 エレクトーン コツ コード シンセサイザー スキル ディズニー ドッペルドミナント ポケモン 一覧表 体験談 作曲 初見演奏 即興演奏 和声 和音 失敗談 実体験 思うこと 打ち込み(DAW) 本番 楽器 楽譜 発想記号 短調 移調 移調奏 練習 練習法 耳コピー 調 調号 遊び弾き 鍵盤 鍵盤楽器 長調 雑談 電子オルガン 音楽教室 音楽理論 音源ソフト 音程 音部記号 音階