楽譜のメロディーの上のほうに、いろんな種類のアルファベット記号が書かれているのを見たことがありますか?

これは『コードネーム』と言って、楽譜をパッと見て演奏したり、音楽の大体の流れをつかむ際に、とっても便利な記号なんです。

市販の楽譜の最後のほうのページに、一覧表が載っていたりもします。

でも、このたくさんのアルファベット記号と、指のかたち、音の響きを自力で解読して勉強して、覚えるとなると、大変な苦労です。しかもそれらを覚えた上で、読みながら演奏できるようになるまでには、相当の慣れが必要です。

周りに教えてくれる人、気軽に質問に答えてくれる人が、いつでもいてくれる環境にいる人ばかりでは、決してないと思います。

でも、コード奏はできないなりにこなしているうち、気がついたら出来るようになっています!

決して、取りかかるのが大変なものではありません。

今回は、ざっくばらんに。このコードネームを読みながら、曲が演奏できるようになるには、どうしたらいいかを、1ステップずつ、解説していきます。

紙とえんぴつで考えるより、鍵盤を弾く方が、楽しく・はやく理解に結びつきます。あくまでも感覚的・直感的に。なので、はじめから鍵盤を目の前にして、実際に音を出しながら、少しずつコード奏を習得していきましょう。

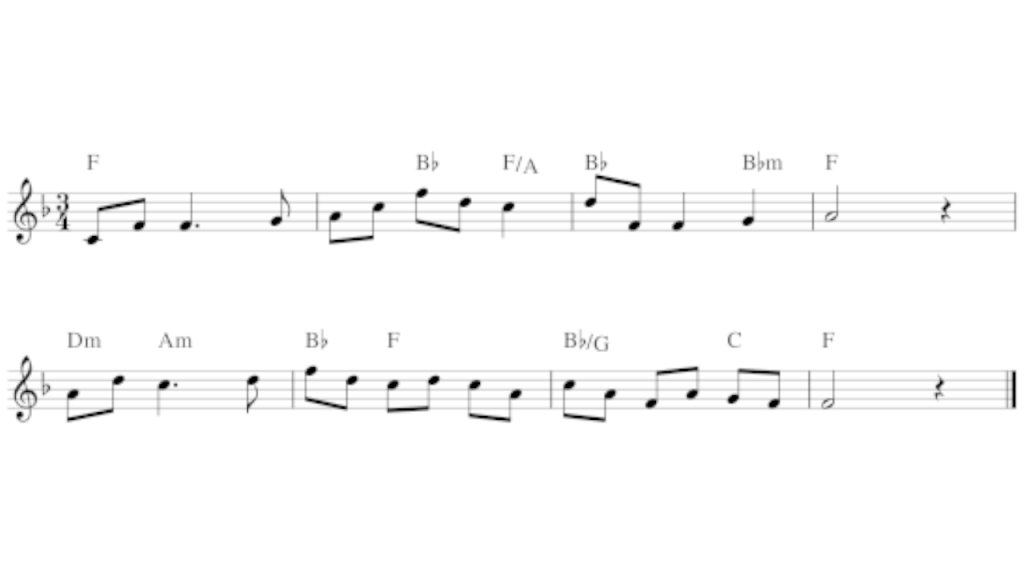

実際に、簡単な譜面を例に、進めていきます。

まずはじめにポイントとなるのが、読めないもの・読むのに時間のかかるものを可能な限り省略して読むことです。

ステップ1:ベースラインだけ弾く

最初のステップとしては、まずコード記号の中の一番重要な情報である、『ベースライン』のみをキャッチする練習が適しています。

コードネームの大事なところだけを読み取って、まずベースラインを見つけてみましょう。

ベースラインとメロディーの音源

この楽譜のベースラインだけを弾くと、このようになります。

このやり方で、簡単なコード譜にどんどんチャレンジしてみましょう。

ステップ2:最低限の情報だけ読んで弾く

次のステップでは、一番大事な情報だけを読んで、どんどん弾いていきます。

電子オルガンでは、同期のリズムに置いて行かれない訓練として、『間違えても止まってはいけない』というのがお決まりになっています。

それに加え、コード奏を必要とされる場面で一番多いのが、『初見で誰かの伴奏をする』というシチュエーションです。これはもう多少の間違いは捨て置いて、とにかくインテンポでついていくしかありません。

なので、このコードの練習でも、ささいなことは気にせず、どんどん一定のテンポで弾けるようにするのが望ましいです。

つまり、このようにざっくり弾いてしまいます。

簡易的なコードとメロディーの音源

ここでポイントになってくるのが、前後のつながりや、ベースラインの美しさは2の次にして、なりふり構わずざっくりとしたコードを押さえていくことです。

コツは、大文字だけ読むことと、小節の最初に書いてあるコードだけは絶対押さえることです。

このやり方でだいぶ慣れたな、と感じたならば、もうあなたは『コード奏ができる人』と宣言してよいでしょう。

ステップ3:細かい情報も読んで弾く

あとはなるべく楽譜を100%再現する努力をするだけです。ステップ2までで飛ばして読んでいた細かい情報まで、演奏に取り入れてしまいましょう。

電子オルガンならこんな感じ

ピアノならこんな感じ

これにも慣れたなら、曲に応じてオブリガート(飾りの音)も加えていくと、自分でも楽しいですし、人からも喜ばれます。

おつかれさまでした

自分の好きな曲が、ぱぱっと気軽に弾けたら楽しいです。

それに、いつもうろ覚え弾きで済ませていた曲も、ちゃんとコードを譜面で弾くことにより、『こういう風に鳴っていたのか』と勉強になり、そのコード進行の使い方を習得し、さらには自分の曲で使うことができます。

初見の譜面をコード奏でどんどん弾けたなら、伴奏者としても重宝がられること間違いなしです。

ぜひ、コード奏をやってみましょう。

<最新の投稿>

- 人生で「いい音楽」に出会いたいなら「音楽ではないこと」をたくさんやってみよう

- 【変イ長調とは】目指せ全調制覇!vol.16

- 【ホ長調とは】目指せ全調制覇!vol.15

- 【ハ短調とは】目指せ全調制覇!vol.14

- 【嬰ヘ短調とは】目指せ全調制覇!vol.13

<カテゴリー>

<タグ>

これで解決 やり方 エレクトーン コツ コード シンセサイザー スキル ディズニー ドッペルドミナント ポケモン 一覧表 体験談 作曲 初見演奏 即興演奏 和声 和音 失敗談 実体験 思うこと 打ち込み(DAW) 本番 楽器 楽譜 発想記号 短調 移調 移調奏 練習 練習法 耳コピー 調 調号 遊び弾き 鍵盤 鍵盤楽器 長調 雑談 電子オルガン 音楽教室 音楽理論 音源ソフト 音程 音部記号 音階