音符を数えれば、6度ということはすぐに判断できます。そこから『長6度なのか、短6度なのか』を迷わないで判断する方法をご紹介します。

1 提示されている2音をまず確認

目の前に鍵盤があれば鍵盤で音を鳴らしてしまいましょう。なければ、頭の中で音をイメージしてみます。

2 第二展開形だと仮定し、1音補う

今回のポイントです。(展開形についての簡単な説明は、この記事内のしたにあります。)

ここで絶対に間違えてはいけないのが、『第二展開形』という部分です。

第一展開形でも判断できないことはないのですが、長短がちぐはぐになってしまうので、迷う原因になります。この『第二展開形』を使うやり方に慣れてしまうのがおすすめです。

3 長調が鳴れば『長6度』 短調が鳴れば『短6度』

文章だと難しく見えてしまいますが、実際にやってみると、このやり方が速くて迷わないので便利です。

判断のコツ

『2第二展開形だと仮定し、1音補う』という部分のやり方にはコツがあります。今回は左手で説明していきます。

〈例題〉

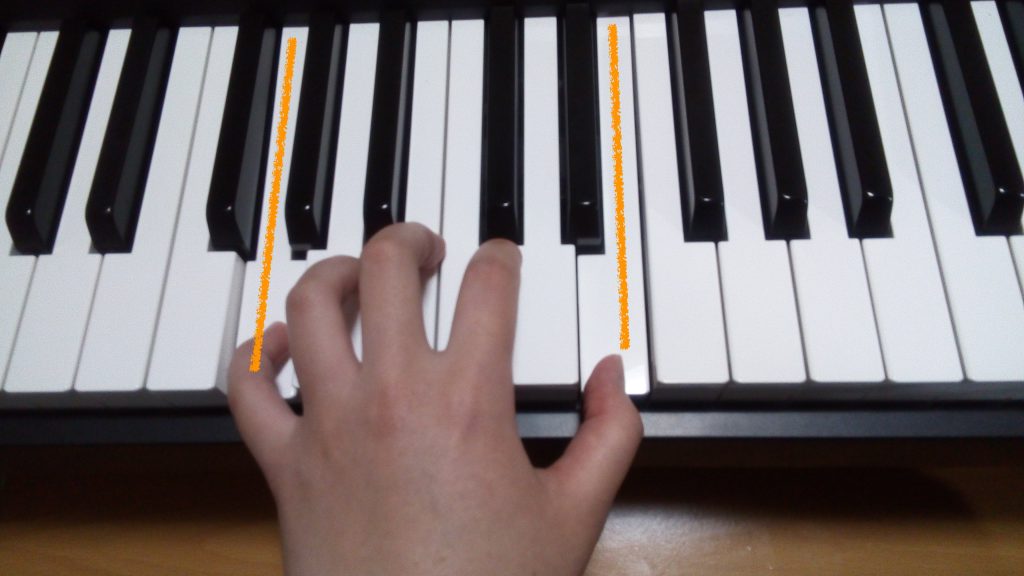

まず、提示された2音をおさえると、6度なのでこのような手の形になります。

ここで、2ばんの指(人差し指)を自然な形で加えると、おのずと第二展開形になってしまいます。

あとは、この和音が長調のものか短調のものかを判断すればよいわけです。

この場合は、ハ長調のⅠ度、ドミソの第二展開形である『ソドミ』となるので、『長6度である』と判断することができます。

頭の中で音を鳴らすのが難しいようでしたら、鍵盤で音を鳴らしてみれば一目瞭然です。

展開形

展開形というのは、このように和音のスタート地点を一つずつ上に交代していった形のことです。

【さいごにひとこと】

【さいごにひとこと】

2音間が何度かという問題は、アカデミックな場でたくさん出題されます。

授業や試験、音楽教室でのレッスンでも、こういった問題が解けないと、困ってしまうことが多いかと思います。

そんな音程を判断しなくてはならない際に、割とはじめの方にぶつかる壁が、この『長6度なのか短6度なのか』という問題です。

しかし、この解き方が定着してしまえば、もう6度で悩まされることはありません。音程の話は、ややこしいことばかりですが、こうして一つずつ苦手を潰していきましょう。

音程の基本的なことは、こちらの記事にまとめてあります。

【音程】長短・完全・増減 は【これで解決】

<最新の投稿>

- 人生で「いい音楽」に出会いたいなら「音楽ではないこと」をたくさんやってみよう

- 【変イ長調とは】目指せ全調制覇!vol.16

- 【ホ長調とは】目指せ全調制覇!vol.15

- 【ハ短調とは】目指せ全調制覇!vol.14

- 【嬰ヘ短調とは】目指せ全調制覇!vol.13

<カテゴリー>

<タグ>

これで解決 やり方 エレクトーン コツ コード シンセサイザー スキル ディズニー ドッペルドミナント ポケモン 一覧表 体験談 作曲 初見演奏 即興演奏 和声 和音 失敗談 実体験 思うこと 打ち込み(DAW) 本番 楽器 楽譜 発想記号 短調 移調 移調奏 練習 練習法 耳コピー 調 調号 遊び弾き 鍵盤 鍵盤楽器 長調 雑談 電子オルガン 音楽教室 音楽理論 音源ソフト 音程 音部記号 音階