記号の紹介

この記事では、以下3つの記号の役割について、解説していきます。

楽譜で音程を変化させる際に使用する記号は他にもありますが、ひんぱんに使用されるのはこの3種類です。

![]()

シャープ:半音上げる

(半音というのは、鍵盤1つぶんです。もちろん黒鍵も加味します。度数で言えば、増1度といったところでしょうか。)

![]()

フラット:半音下げる

![]()

ナチュラル:シャープ・フラットの効果を打ち消す

【調号】・【臨時記号】とは

楽譜では、いたるところに♯(シャープ)・♭(フラット)といった記号がしるされています。これらには、2つの大切な役割があります。

【調号】

おもに楽譜のはじめ、ト音記号やヘ音記号のとなりにかかれているシャープ・フラットのことを、調号と言います。

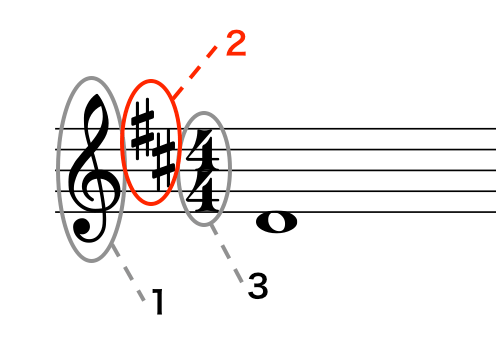

はじめの小節では、まず3つの要素が指定されます

1 音部記号(ト音記号、ヘ音記号など)・曲が演奏される、おおよその高さを指定します。

↓

2 調号(1〜5,6こ固まっているシャープあるいはフラット)・曲の調を指定します。

↓

3 拍子記号(4/4や、3/4といった拍子)・曲の拍子を指定します。

これの2ばんにあたる調号のぶぶんに、シャープやフラットが使われます。

【臨時記号】

曲のあらゆる場面で、使用されます。

曲によって、ひんぱんに表記されるものから、一度も使用されないものまで、様々です。

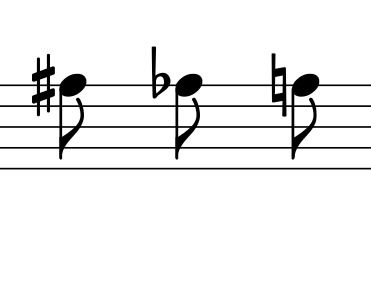

このように音符の左側につけます

音符の向きが逆ならこんな感じに

調号の効果はいつまで続く?

調号の基本ルール

調号は、指示があった小節以降の音符すべてに、調によって決められたシャープ・フラットが付いた状態になります。

そして、その各小節ごとのシャープ・フラットは、書かずに省略するのが一般的です。しかし、もちろん音を鳴らすときには、忘れずにシャープ・フラットをつけて演奏しなくてはなりません。

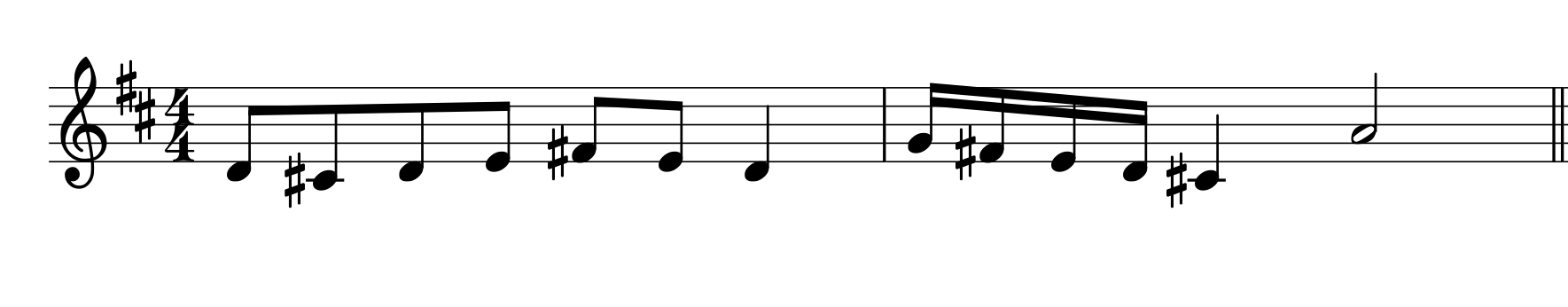

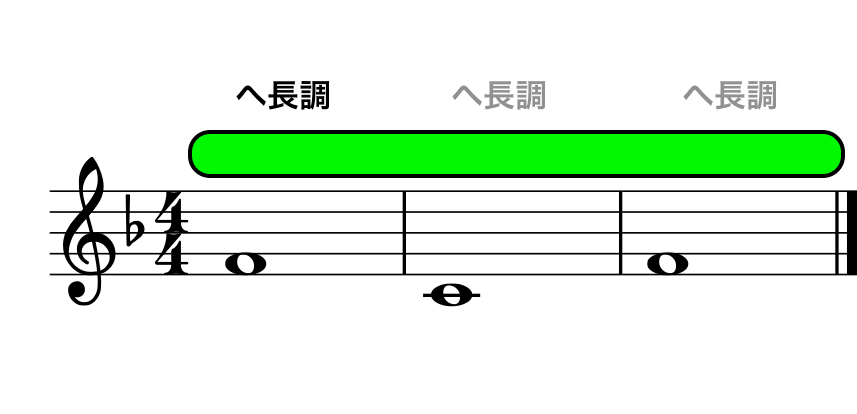

楽譜でしめすと、このようになります。

『調号が効果を発揮している音(実際に鳴らすべき音をわかりやすく可視化)』

『調号の効果により記号が省略されたあと(一般的な楽譜の表現)』

上のどちらの楽譜も、演奏される音程はまったく一緒です。

調号の有効な範囲

このルールを踏まえた上で、調号そのものの指示はいつまで有効なのかを見ていきましょう。

これは、はっきり言ってとても簡単に判断することができます。

一度指示された調号がその効果を失うのは、転調が行われるまでです。(転調とは、今の調とは別の調に移動することです。)

なので、新たな調号が出てくるまで、はじめの調号は効果を発揮し続けます。

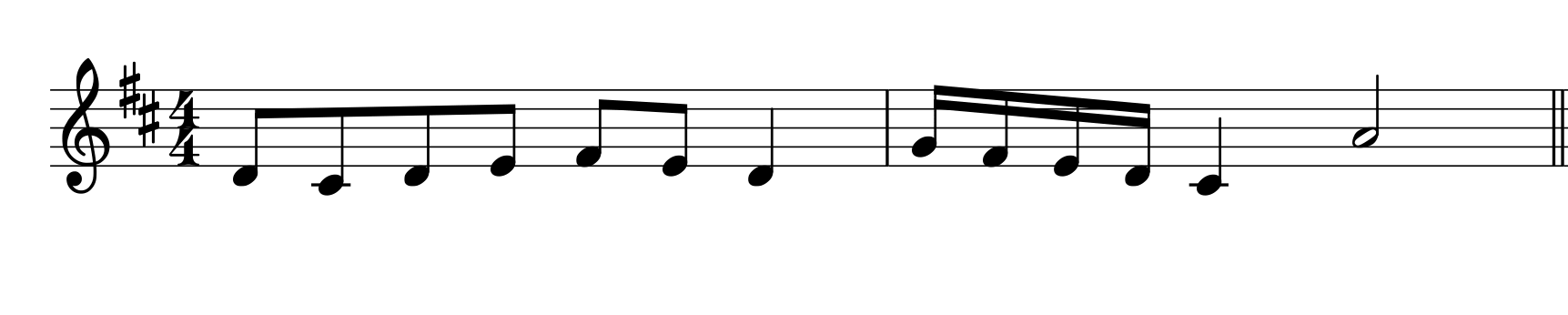

たとえば、このような転調のない曲があったとします。

(この楽譜では、最初から最後まで、へ長調という調号の効果が続くことになります。)

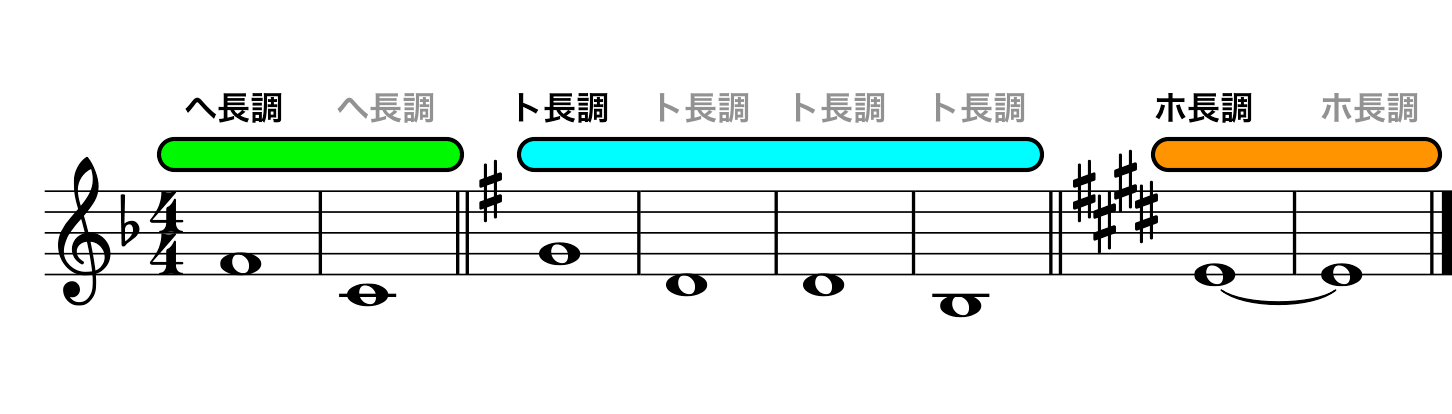

曲の途中で転調をもちいると、このようになります。

このように、何回転調があったとしても、その都度指示されている調号の調に移動すれば良いだけなので、判断のしかたは変わりません。

(その調の)調号の効果が持続するのは、新たな調号がでてくるまで

ということになります。

臨時記号の効果はいつまで続く?

臨時記号は、調号とはうってかわって非常に短い効果です。

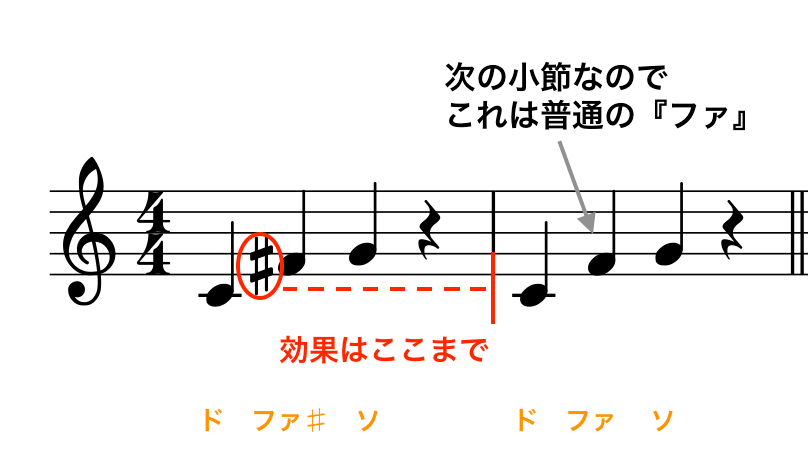

その効果が持続するのは、指示のあった小節内のみです。次の小節へとうつることにより、その効果は失われます。

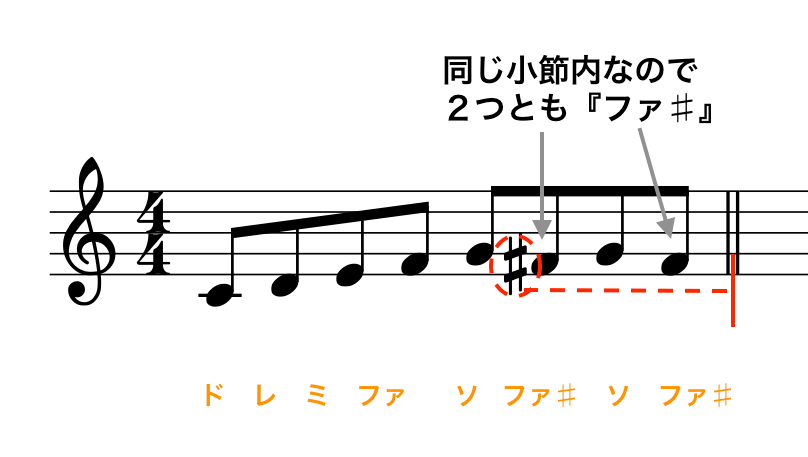

逆に言えば、一度指示があれば、同じ小節内なら効果を発揮し続けているので、同じ小節内で同じ音がでてくれば、その音にも臨時記号が付いている状態になります。(そして、これも省略されるのが一般的です。)

ナチュラルについても、ルールは同じです。同じ小節内なら効果が持続し、次の小節へうつると、効果が消えます。

それに加え、ナチュラルは、もとからある調号によるシャープ・フラットを打ち消すことも可能です。(これも捉え方によっては、シャープ・フラットとまったく同義です。)

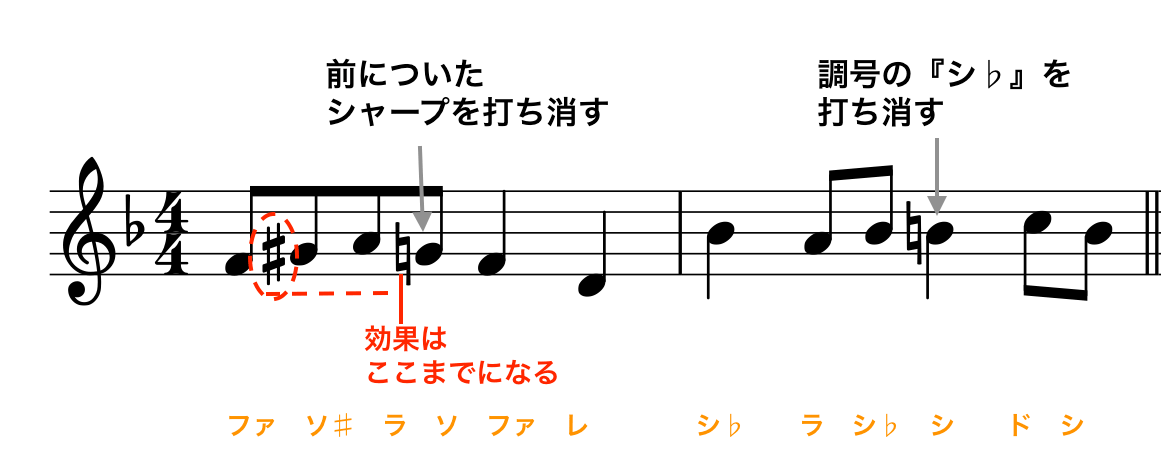

楽譜の例で、以上のことを整理します。

1 臨時記号はその場かぎり(次の小節には消滅する)

2 同じ小節内なら同じ音にも効果が適用される

3 ナチュラルでの打ち消し

補足

記号の省略

少ないながら、例外もあります。調号・臨時記号の両項目に出てきた、『一般的には省略される』という部分についてです。

(おもに、ルール上効果が続いていることは、言わなくともわかることなので、楽譜の軽量化をはかるという理由で、記号が省略されます。)

これは、省略しなければならないという意味ではありません。

場合によって、記号をあらためて書いた方が、より読みやすい楽譜になるのであれば、省略することなく記号を書いてもいいことになっています。

楽譜は、自分の頭のなかにある音楽の情報を、いかに正確に細かく不特定多数の人たちに伝えられるかという点において、優劣が決まります。

より伝わりやすい楽譜であれば、それは優れた楽譜といってよいでしょう。

平行調への転調

調号は、転調先の新たな調号の指示が出るまで効果が続くということでした。

ですが、転調先が平行調、つまり調号がまったく同じ調だった場合は、転調が発生しても、調号の効果は失われないことになります。

つまり、誤解を生まないためには、このように解釈する必要があります。

『転調したら調号の効果はおしまい』

なのではなく、あくまで

『新しい調号の指示があったら、(それまでの)調号の効果はおしまい』

だということです。

調号にナチュラルが使われる場合

普通、調号はシャープ・フラットのどちらかのみによって構成され、表現されます。

しかし、ハ長調・イ短調の調号には、シャープもフラットもありません。

曲のはじめでは、『記号を何も書かない』ということによって、この調号は成り立っています。

曲の途中、他の調からハ長調・イ短調に転調してくる場合には、ナチュラルを使います。

もといた調の調号をすべて打ち消すようにしてナチュラルを配置することにより、この両調への転調を指示することができます。

<最新の投稿>

- 人生で「いい音楽」に出会いたいなら「音楽ではないこと」をたくさんやってみよう

- 【変イ長調とは】目指せ全調制覇!vol.16

- 【ホ長調とは】目指せ全調制覇!vol.15

- 【ハ短調とは】目指せ全調制覇!vol.14

- 【嬰ヘ短調とは】目指せ全調制覇!vol.13

<カテゴリー>

<タグ>

これで解決 やり方 エレクトーン コツ コード シンセサイザー スキル ディズニー ドッペルドミナント ポケモン 一覧表 体験談 作曲 初見演奏 即興演奏 和声 和音 失敗談 実体験 思うこと 打ち込み(DAW) 本番 楽器 楽譜 発想記号 短調 移調 移調奏 練習 練習法 耳コピー 調 調号 遊び弾き 鍵盤 鍵盤楽器 長調 雑談 電子オルガン 音楽教室 音楽理論 音源ソフト 音程 音部記号 音階

教えてください。フラットが1コ、シの位置にあるのがヘ長調、二短調と数えるのはどうしてでしょうか? 2コはシとミでシをそのまま読むということはわかります。

よろしくお願いいたします。

コメントいただき、ありがとうございます。

(質問の解釈がもし間違っていたらごめんなさい。)

調号で、『フラットがついているところが主音になる』ということではありません。

(主音=〇〇長調or短調の『〇〇』に入る音のことです。)

フラット2この調号=シ♭ミ♭=変ロ長調

というわけではないのです。

では、なぜへ長調やニ短調に『シ♭』の調号が適応されるのかというと、

音階の『距離感』をすべての調で等しくするためです。

ハ長調を基準に考えると分かりやすいです。

ハ長調の『距離感』は、鍵盤で何個ずつ上がっていくのかを数えていくと、

ド→2つ→レ→2つ→ミ→1つ→ファ→2つ→ソ→2つ→ラ→2つ→シ→1つ→ド

このいくつあがったかという数字だけを抜き出すと、『2212221』

これが、長調の音階の保つべき『距離感』ということになります。

このスタート地点を『ファ』に持ってきて、なおかつ『距離感』を保つために先ほどの『2212221』をあてはめます。

すると、おのずとシがフラットになります。

ファ→2つ→ソ→2つ→ラ→1つ→シ♭→2つ→ド→2つ→レ→2つ→ミ→1つ→ファ

この距離感は、短調の場合だと『2122122』という決まりがあります。

長調は『2212221』

短調は『2122122』

という距離感でもって全て統一されています。

そういう法則にしたがって、調号というものが付いてまわる、といった具合です。

これが今の私に可能な限りの説明になります。

至らない点が多々あるとは思いますが、少しでも理解の助けになれば幸いです。

また分からないことがあれば、お気軽にお声かけください。

ありがとうございました。

臨時記号(シャープ)が着いている音符に次の小節までスラー(タイ?)が着いている場合は次の小節で音を戻しますか?(臨時記号のある音符にはタイはつかないということであってますか?)

吹部様

ご質問、ありがとうございます!

『臨時記号(シャープ)が着いている音符に次の小節までスラー(タイ?)が着いている場合』

↓

スラーの場合:次の小節で音は戻ります。

タイの場合:次の小節で音は戻しません。

『臨時記号のある音符』にもタイはつきます。

だいたいスラーは3つ以上の音符にかかっていることが多いのに対し、

タイは2つの音符にかかっています。

そういったところから見分けていくといいかもしれません…。 kaso

小節の最初の音符についたナチュラル記号はどう解釈すればいいですか?

石田眞里子様

コメントありがとうございます。返事が大変遅くなり申し訳ありません。

小節の最初にナチュラル記号が付いてあるのであれば、その1小節の間、ナチュラルは有効です。

次の小節に行くと、そのナチュラルは無効になります。

例えば、ト長調(ファが♯)で小節最初に出てくる「ファ」にナチュラルが付いていたら、

その小節中に何回「ファ」が出てきても、ナチュラルの状態で演奏します。

次の小節に移ったら「ファ」はシャープを付けて演奏します。

このような回答でお役に立てるかわかりませんが、よろしくお願いします。 kaso