実は、ピアノと電子オルガンとで和音の押さえ方に対する意識が、少し違います。

なぜなら、電子オルガンには『ベース(足鍵盤)』があるからです。

この和音の押さえ方。

ちょっとした意識の違いで、格段によりキレイな響きを作り出すことができます。

せっかく楽器をやっているのだから、美しい和音の響きを楽しみたいですよね。

そのいたって簡単なコツをひとつ、ご紹介します。

!ここでは、三和音(鳴らす音が3つ)の範囲内でお話します。

!『コード』も『和音』も同じ意味です。雰囲気で両方の言い方を使っています。

あまりにも決定的なコツ!

それは…

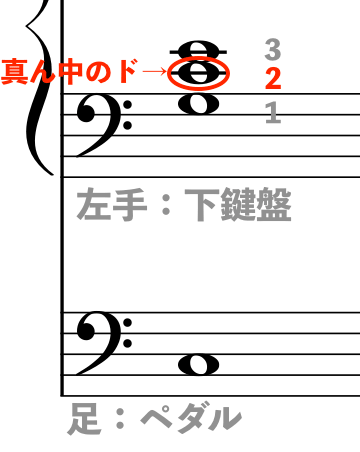

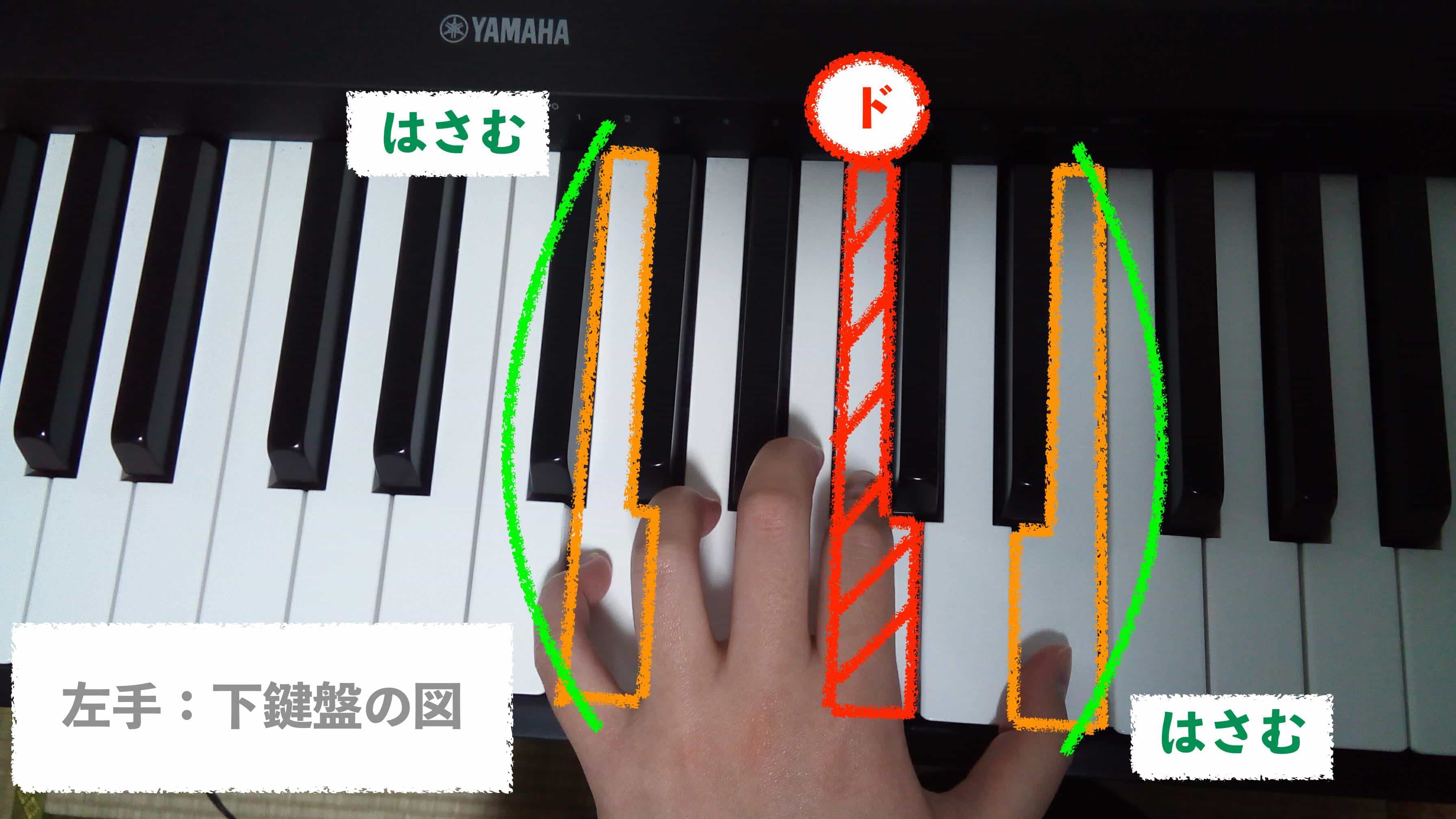

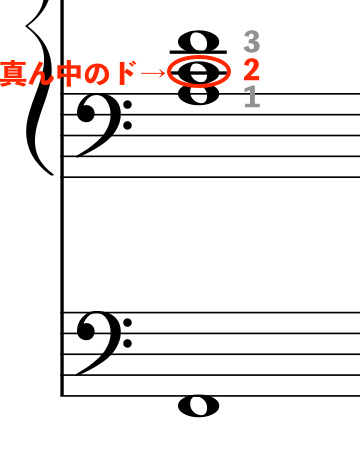

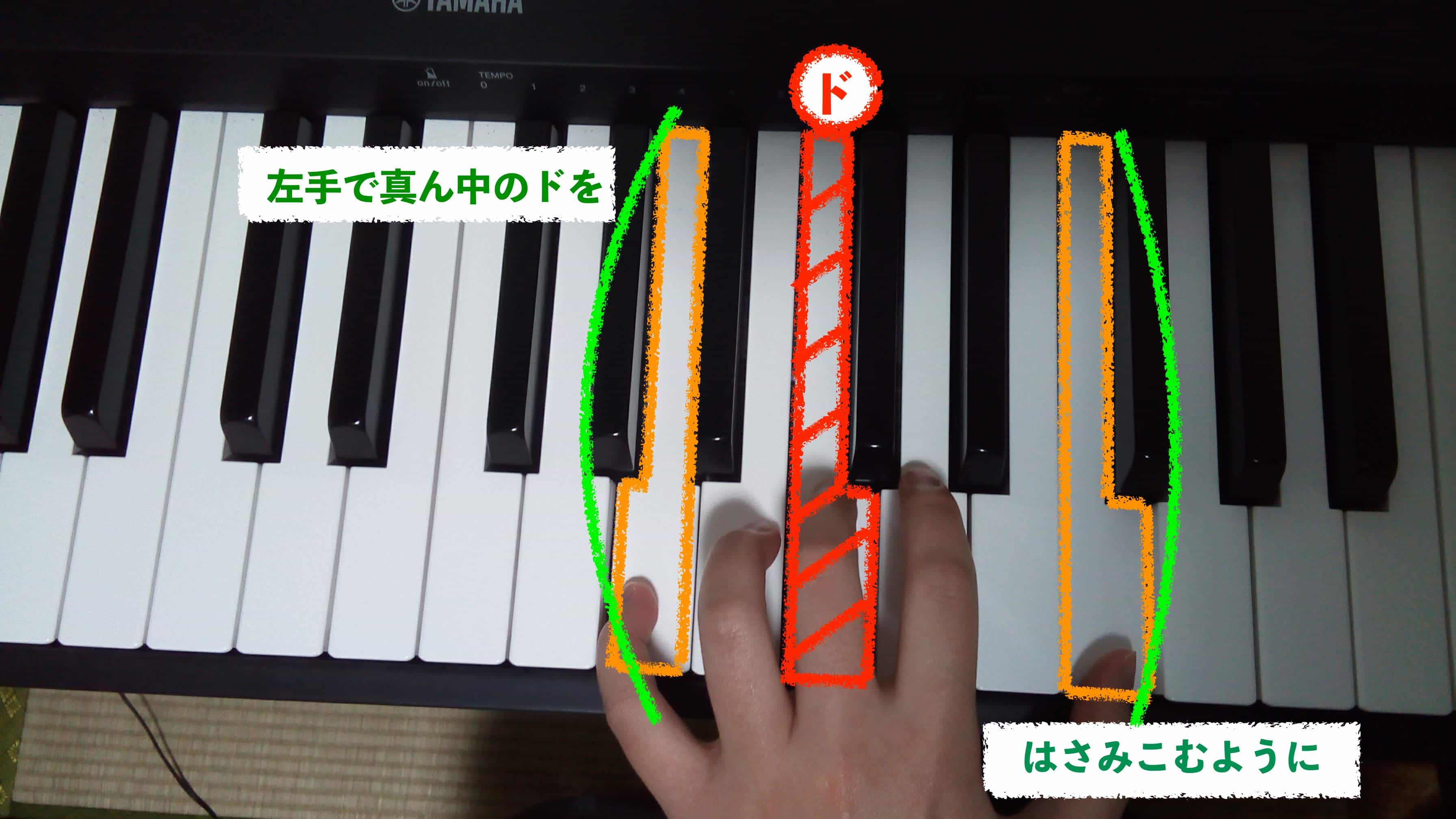

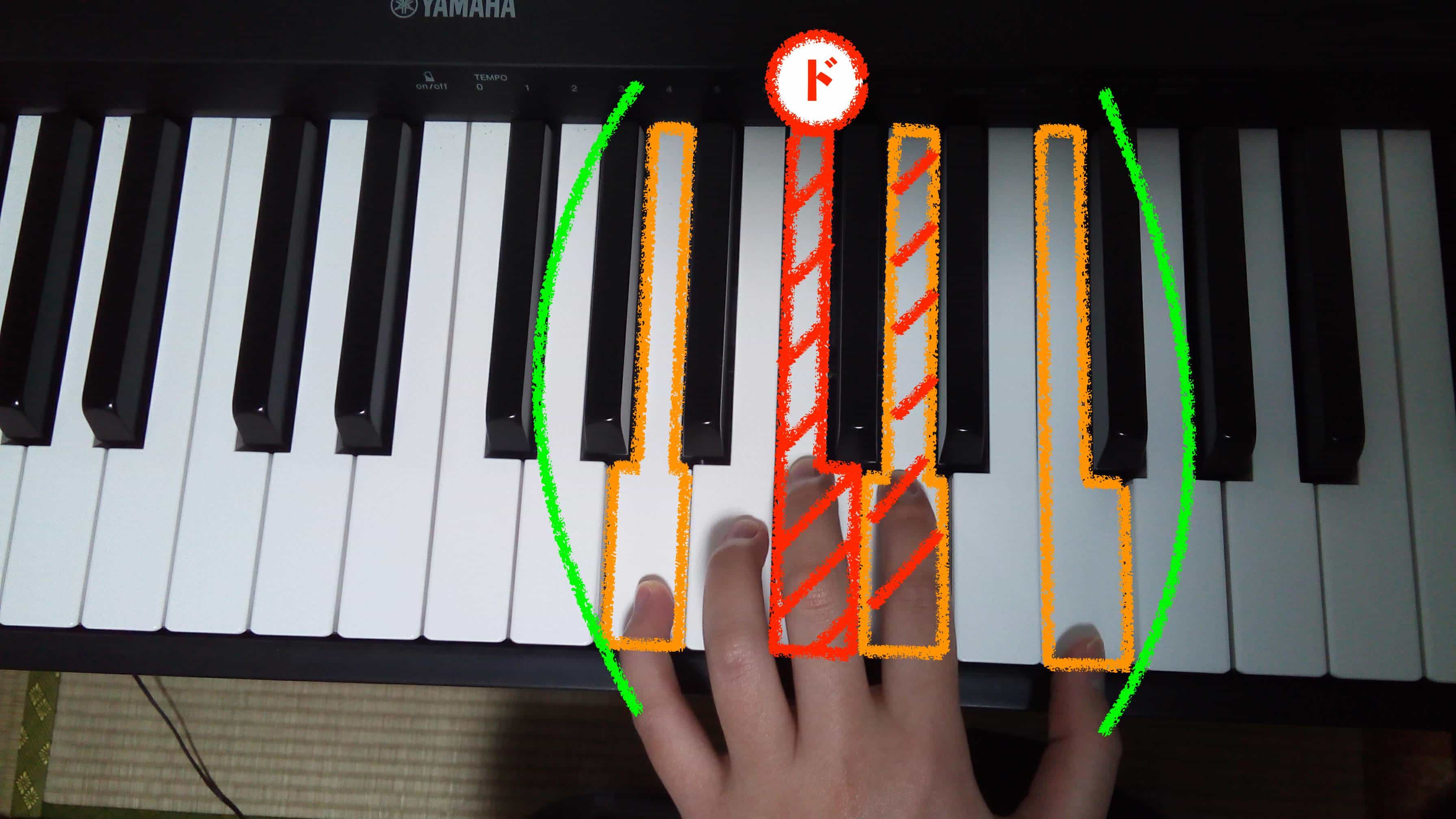

『真ん中のドを左手のセンターにもってくる』

というもの。

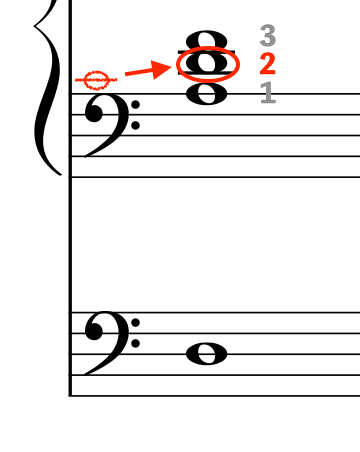

この『センターにもってくる』というのは、左手で押さえる3音のうちの真ん中、つまり(上から数えても下から数えても)2音目に真ん中のドがくるように意識しましょう、という意味です。

C(ドミソ)の場合

F(ファラド)の場合

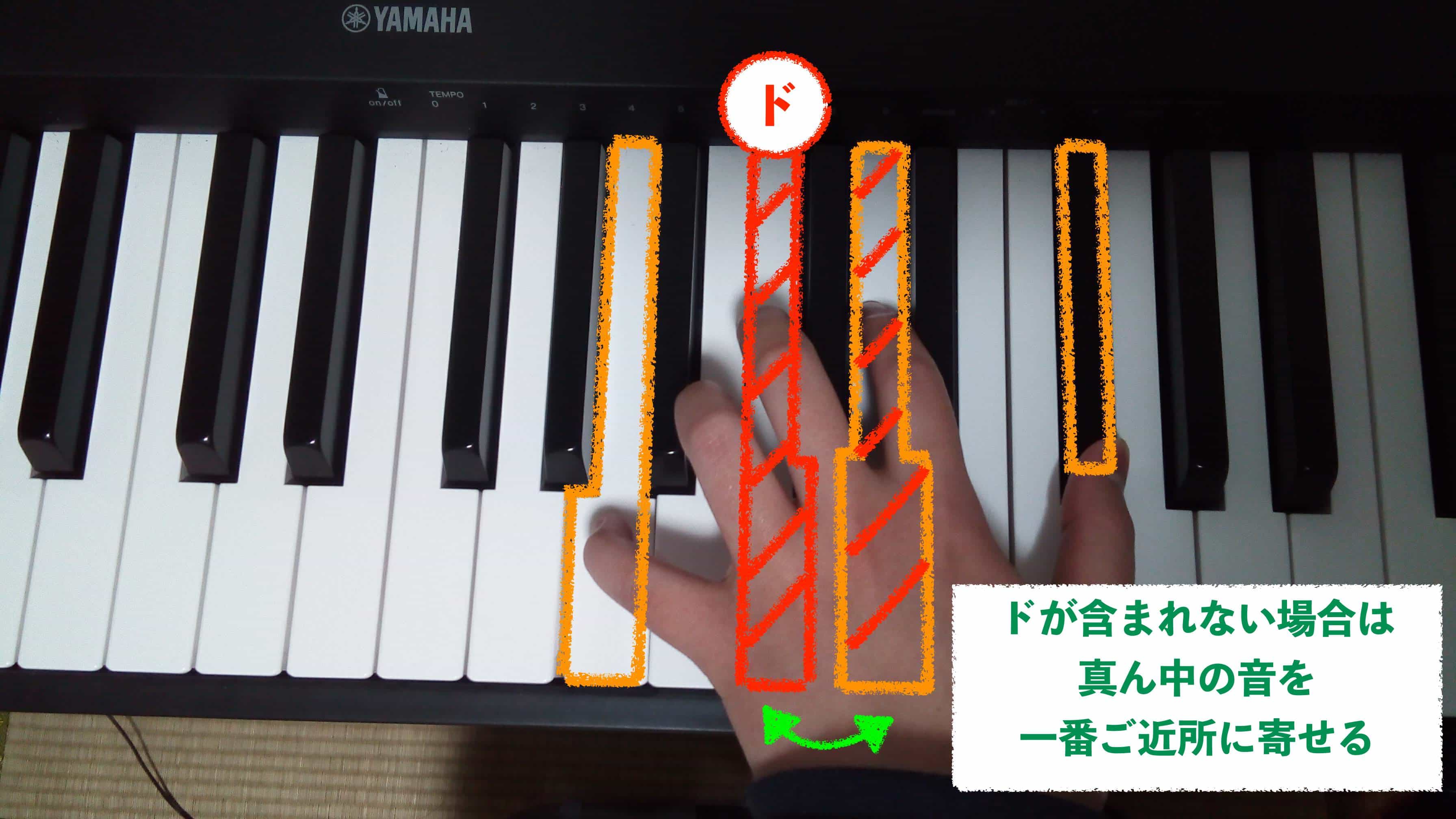

D(レファ♯ラ)の場合

和音の中に、ドが含まれていない場合でも、同じく2音目がドの近所にくるよう意識します。

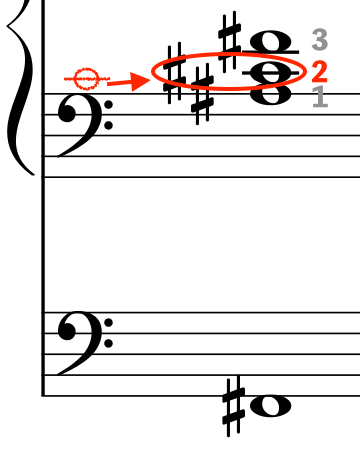

F♯(ファ♯ラ♯ド♯)の場合

♯、♭が増えた調でも同じです。

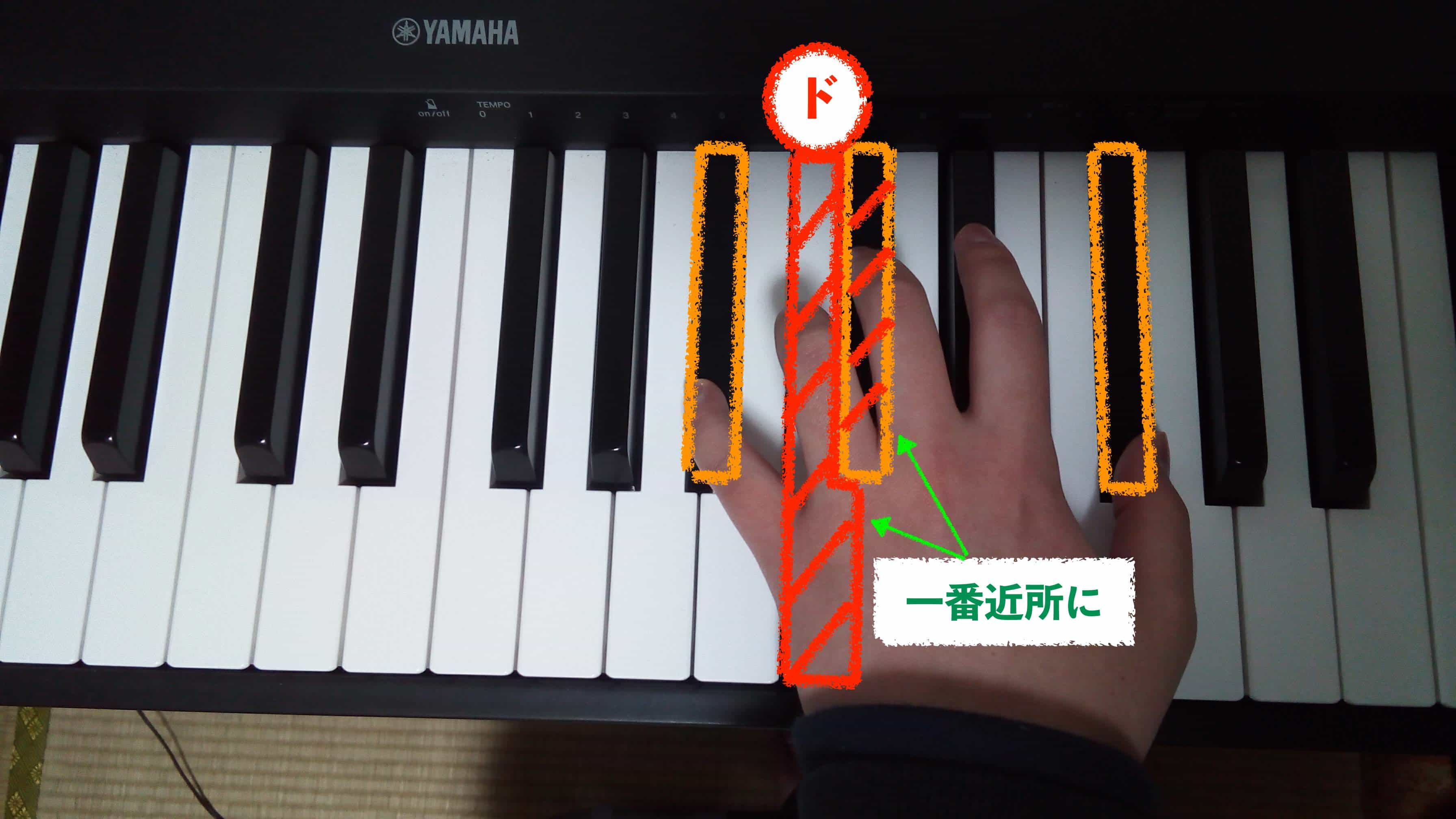

Dm(レファラ)の場合

もちろん短調も同じ。

和音(コード)の押さえ方って?

そもそも和音の押さえ方とは、どういうことなのか。

実は、和音というものは、『そのメンツさえ揃っていれば、どんな場所を弾いてもいい』ものなのです。

例えばハ長調の I 度である『ドミソ』。これはコードネームで呼ぶところの『 C 』です。

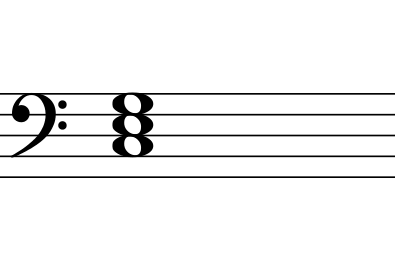

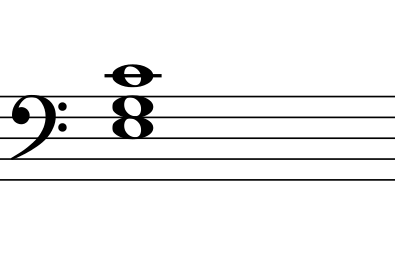

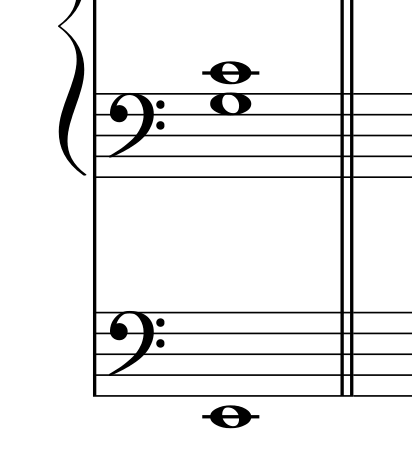

この C のコードの一般的な押さえ方といえば、これですね。

キレイなお団子

これは和声の考え方でいえば、『集合』という状態です。

人間の手の5本指で一番押さえやすい音符の位置です。それに、楽器で鳴らしても、人の声を重ねて歌っても、とても美しく響きます。

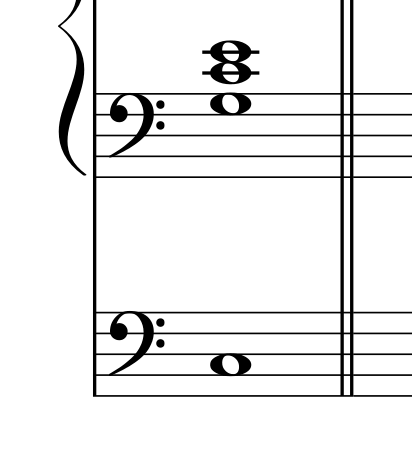

この C を、例えばこんなふうに離して押さえてみましょう。

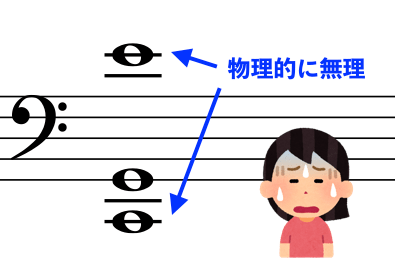

ちょっときびしい

これを和声では『乖離(かいり)』と呼びます。

鍵盤楽器においては、なるべくこのかい離の状態になるよう意識して曲を演奏すると、低音から高音までバランスよく音が分散して鳴るので、好ましいとされています。

(実際にメロディーとコードとで演奏する際には、うまいこと両手にコードを割り当てながら弾きます。右手はメロディー、左手は和音…ではなく、柔軟に、状況にあわせて右手が和音の一部を担当したりする、ということになります。)

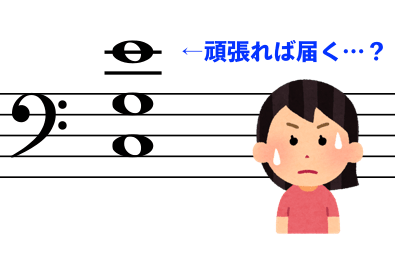

では、さらに配置をバラバラにしてみましょう。

片手では手が届かない

こんなとびとびになってしまった和音でも、C だと定義することができます。

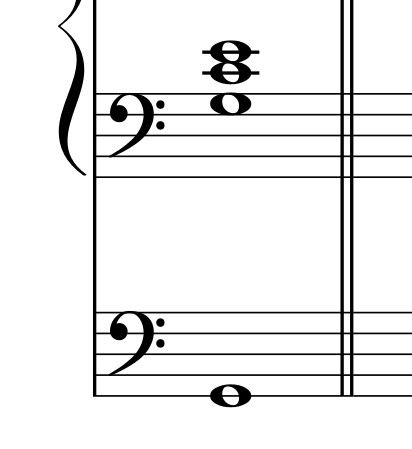

さらには順番も入れ替えて…

下からミ→ソ→ド

と、このように誰が上でも誰が下でも、C は C のままです。

意外とコードって柔軟な世界なんです。

なので、言ってしまえば選択肢が無数に存在しているのが、この『和音の押さえ方』というやつです。

どんな順番でもいい、どんな配置でもいい、という自由のなかで、どんな和音の押さえ方を選ぶのか。こういったところで、和音の響きが美しくなるのかどうかが決まってきます。

『ベース』で役割が決まる

さきほど、『誰が上になっても下になっても C は C のまま』と述べました。

確かに順番が変わっても、コード自体は変わらないのですが…

どの音が一番下なのかというところで、和音の役割が少し変わってきます。

電子オルガンで、この一番下の音を弾くのは、もちろん足鍵盤です。

なので、電子オルガンでは、この左足がどこを押さえているかが非常に重要になってきます。

役割が変わる

和音を構成する3音を、このように呼び分けます。

その調の主音(ハ長調ならド、一番めの基準の音。)からナンバリングしていくイメージです。

そして、このうち決定的に役割が変わってしまうのが、第1音と第5音です。

【第1音をベースで弾くと → I 度の役割】

Ⅰ 度の役割は、ホームポジションであったり、正位置を示す、感じさせるというものです。

Ⅰ 度の和音から曲がスタートすれば、『しっかり始まった』感じがします。(しっかり始まるの反対は、ふわっと始まる感じ。)

Ⅰ 度の和音で曲が終われば、『しっかり終わった』感じがします。

曲の流れの途中、ふわっとした和音や、ぐっと緊張するような和音が出てきたあと、しっかり安心させてあげる役割を担っているのが、この Ⅰ 度の和音です。

【第5音をベースで弾くと → Ⅴ度的な役割】

なっている音はまったく同じなのに、役割がガラッと変わります。

Ⅴ度というのは、先ほどの Ⅰ 度と反して宙ぶらりんな感じや、ちょっとした緊張感を生み出す役割を持っています。

重要なのはこのⅤ度『的な』というところです。

ベースのポジションが変わっても、音符のメンツはあくまでハ長調の中のC、つまり Ⅰ 度の和音なことに違いはありません。

ちょっと役割がⅤ度に寄る…くらいに思っていていいかもしれません。

!補足

なぜそうなのかというと、ハ長調のⅤ度の和音はソシレ、Gのコードですが、このGのコードを使う場所に、C/G(ベースがソ)を代入できるわけではないからです。

具体的には、Gの手前にこのC/Gをいったん噛ませることによって、よりⅤ度をV度らしく聞こえさせるような使い方をします。

ちなみに

和声の考えでは、

第3音をベースにして弾くときには、左手や右手(和音やメロディー)ではなるべく第3音を重複して弾かないようにすると、よりきれいな和音になるとされています。

私は厳密にそうする必要はないと思っていますが、ふと思い出したときに『そういえば』と和音を整えることができるので、頭の片隅にあるとちょっぴりお得です。

おつかれさまでした

今回は、電子オルガン向けのコードのお話でした。

長くなってしまいましたが、コツはたった一つです。

真ん中のドを左手におさめるように、少しだけ心がけてみてください。

ピアノのような一段の鍵盤だと、左手でのみコードを押さえるので、やっぱり足鍵盤って特殊です。

でもこの足鍵盤と左手でコードを分けて考えるようになるというのは、同時にコードのベースラインについてより敏感になる機会に恵まれているということ。

必然的に、電子オルガンだと同じ Ⅰ 度の和音でも調によって押さえ方を工夫しなければならないので、手が慣れるまではちょっと大変ですよね。

でも足鍵盤と左手で弾くコードって素敵(自分の勉強にもなるし、響もきれい)なので、ぜひチャレンジしてみてください。

<最新の投稿>

- 人生で「いい音楽」に出会いたいなら「音楽ではないこと」をたくさんやってみよう

- 【変イ長調とは】目指せ全調制覇!vol.16

- 【ホ長調とは】目指せ全調制覇!vol.15

- 【ハ短調とは】目指せ全調制覇!vol.14

- 【嬰ヘ短調とは】目指せ全調制覇!vol.13

<カテゴリー>

<タグ>

これで解決 やり方 エレクトーン コツ コード シンセサイザー スキル ディズニー ドッペルドミナント ポケモン 一覧表 体験談 作曲 初見演奏 即興演奏 和声 和音 失敗談 実体験 思うこと 打ち込み(DAW) 本番 楽器 楽譜 発想記号 短調 移調 移調奏 練習 練習法 耳コピー 調 調号 遊び弾き 鍵盤 鍵盤楽器 長調 雑談 電子オルガン 音楽教室 音楽理論 音源ソフト 音程 音部記号 音階