作曲というと、なんだか特殊な技術、特別な訓練が必要なイメージがあったりしませんか。

それから一般的によく言われるのが、いわゆる『降ってくる』という表現。突如として、天から刺激的なメロディーが舞い降りるような感じでしょうか。

私は幼い頃から今に至るまで、作曲のようなことをずっとしてきましたが、このような『技術』や『ひらめき』が作曲を成り立たせているものとは感じていません。

曲を自分で作る上で、必要なのは、『ちょっとした工夫』と『根気強さ』だと思います。

理想をどことするかにもよりますが、意外と簡単なことでできてしまうのが、作曲です。

電子オルガン、ピアノ、シンセサイザー。鍵盤楽器をやっている人も、管楽器、弦楽器、打楽器の人も、楽器をやっていない人も。身構えずにどんどん作曲にチャレンジしてみましょう。

今回は4つのステップで、事の運びを説明していきます。

Step1:参考にする曲を決める

悪質な『まねっこ』や『パクリ』とは違います。

『こんなふうな曲にしたいな、例えるならこの曲。』というように、自分の中の理想を体現している曲を探します。

全体的な雰囲気はもちろんのこと、断片的なものでも構いません。『ここの連符が続く感じ』とか、『このコードの進み方』とか。

必要に応じて、その曲の欲しい要素を演奏してみるのも、有効な手立てです。

参考にしたい曲の中で実際に鳴っている音符を、自分の手で鳴らしてみることにより、それが自分の『引き出しを増やす』ことにつながります。

自分の引き出しが無いままでは、何もひねりだせません。無い袖は振れないということです。

『天からメロディーが降ってきた』という状況は、少なくとも『何の努力もしていない人が突然神に祝福される』ということではありません。

『それまでの人生で、いろんな音楽と出会い、それをちゃんと自分の栄養に換えて、引き出しを増やし続ける努力をしてきた人が、たまたま何かの拍子に自分でも気づかなかった引き出しを開けていた。』というのが実のところです。

引き出しは、生きている限り増やすことができます。この世の中には、ありとあらゆる素晴らしい音楽がほぼ無限に溢れ続けているからです。

それに今はとてもよい時代なので、歴史に残る伝説級の曲に限らず、世界の様々な場所や時代の音楽と、簡単に出会うことができます。

作曲と聞いて、白紙の五線紙を前にして悩む前に、まずは素敵な曲と出会いましょう。

Step2:モチーフを決める

ここでしっかりこだわって、いいモチーフさえ決まれば、もう素晴らしい曲ができたも同然です。

『モチーフ』(『動機』とも言います)というのは、2~4小節ほどの短いメロディーで、曲の顔にあたる、重要なパーツです。

これはいわば曲の主人公です。この主人公のキャラクターによって、曲がどのようなものになるのかが決まってきます。

ひたすらインパクト重視のモチーフなら、一発で覚えてもらえるキャッチーな曲に。

緩やかで息の長いモチーフなら、聴いていて心地よくなる美しい曲に。

もちろん、モチーフは一つでなくてはならないというルールはどこにもありません。

曲の長さ、流れに応じて、登場人物を一人、二人と増やしていくと、キャラクターどうしの掛け合いなんかも楽しめます。

あとは、これらの人物、モチーフを使って、どんどん曲の内容をふくらましていきます。

Step3:あれこれ工夫する

あれこれといっても、やることは簡単です。実際に私がいつもやっていることを、いくつか挙げていきます。

・枝葉を増やす

これが主に作曲という作業の中心になります。

先ほどのモチーフを転がしたり、伸ばしたり、ずらしたり、散り散りにしてみたり、もっと分解して細かいパーツを拾ってみたり、それはもうありとあらゆる手段を使って、とにかく内容をふくらませます。

具体的にやってみます。

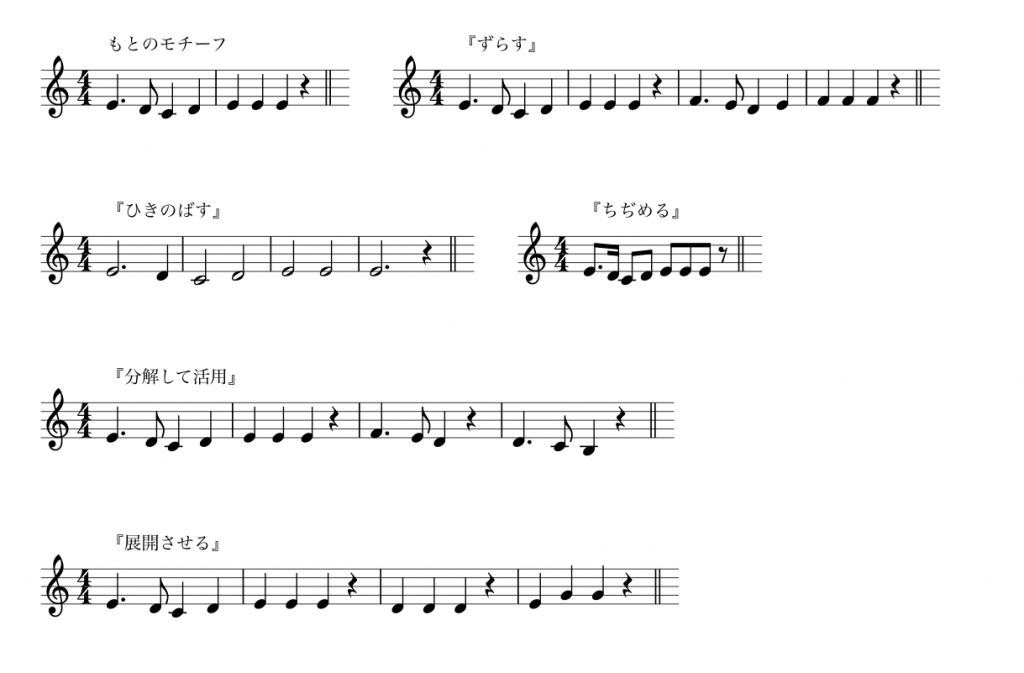

モチーフを『ずらす』

モチーフを『ひき伸ばす/縮める』

モチーフを『分解して活用』

モチーフを『展開させる』(あとにどういうメロディーを続けさせたいかにより、雰囲気で作ってしまう。)

・繰り返す

これは鉄板の中の鉄板。作曲を進めていく上で欠かせない手段です。どんなに意味不明な展開を見せても、それを2回やれば大抵の事は許されてしまいます。なぜなら、繰り返すことにより、『説得力』が生まれるからです。

説得力とはつまり、わかりやすさでもあります。

同じ流れ、メロディーが繰り返し出現することにより、1回目に聴いた記憶が2回目以降に活かされます。

そうすれば、2回目以降に少し込み入った味付けがなされていても、いきなりそれをやってしまうより、はるかに受け入れられやすいです。

近距離での繰り返しは『説得力』や『わかりやすさ』につながりますが、遠距離で繰り返しをおこなうと、なんと『感動』が生まれます。

遠距離というのは、『曲の冒頭で出てきた流れを、曲の一番最後でもう一度やる』といったたぐいのことを指します。

これは物語でいうところの『伏線』です。後半でしっかりこの伏線を回収することにより、1回目にも、2回目にも大きな意味がもたらされ、曲全体の意義が高まります。

物語の冒頭で、意味深に出てきたオルゴールが、物語の最後で謎を解き明かす重要なアイテムになったりというような展開です。

このような展開が世の中にありがちなのは、それだけ万人に伝わりやすいからです。

最初に効果的なモチーフの使い方をして、紆余曲折を経て曲が進んでいき、最後に感動的な再登場を果たしたならば、さしずめ『死んだと思ったあの人が、実は生きていた!』といったところでしょうか。

作曲って、物語を考えるのととても似ていたりします。

・期待に応える or 裏切る

人はある意味、知っている光景・予測できる光景を次に期待して、曲を聴いているフシがあります。

意図してその期待を裏切ると、ジェットコースターのようなスリルを演出することができますが、基本的には『期待どおりの展開』がくると、楽しく、心地よい気持ちになります。

コードで言うところの、Ⅴ度が来れば、次はⅠ度。ドミナントのあとのトニック。緊張した後の、弛緩。

フリがあってオチにたどり着くように、『こうきたらこうなる』という順路どおりの展開を積み重ねることで、曲の内容は意味あるものになっていきます。

Step4:形をととのえる

内容が詰まってきたら、あとは、より曲で表現していることが明確に伝わりやすいように、洗練された形を目指して整えていく作業になります。

編曲、アレンジの作業と捉えてもらってもかまいません。

ここでの作業は、主に2つあります。

『果たしてここの部分は必要だろうか?』という、曲の流れを阻害してしまっている部分をカットする作業。

もう一つは、

『ここはせっかくいい流れだから、もっと展開させてみよう』という、曲の輝いている部分を、さらに活かす作業です。

楽器によっては、演奏方法を吟味し直すのも、必要でしょう。

または、『演奏時間が長くなりすぎないように』という点にこだわって、曲を再編してみるのも一つの手段です。

時間や音量、流れを配慮し、聞き手側にまわった編曲もあり。とことん演奏者を主軸とした編曲を貫くもありです。

目的に合わせて、『誰のために、誰にみせるために作った曲なのか』が、ここでは重要な判断基準になります。

まとめ

作曲のやり方は、100人いたら100通りあると思います。

ここではその中の、ほんの1つの例を紹介してみました。

何とか、作曲をしいられる場面を、こんな風なやり方で乗り切ってきた結果、体に染み付いたのがこのやり方でした。

世の中には、本当にたくさんの作曲のやり方があります。

聞きかじったところでは、星座を五線譜にあてがって、そこからモチーフを決めて曲を作った。という作曲家もいるみたいです。

それで私も、くじ引きのようなやり方で、音符を羅列し、そこから曲を作ったりもしました。自分や特定の人にしか伝わらない暗号なんかを、曲の中に忍ばせたりもしました。

誰かの曲を演奏するのも素敵なことです。でも、自分が生み出した作品がこの世にぽっと生まれて、それがどんな形であろうと、ずっとこの世界に残っていくということを考えると、何だか特別なことをしている気分になれます。

<最新の投稿>

- 人生で「いい音楽」に出会いたいなら「音楽ではないこと」をたくさんやってみよう

- 【変イ長調とは】目指せ全調制覇!vol.16

- 【ホ長調とは】目指せ全調制覇!vol.15

- 【ハ短調とは】目指せ全調制覇!vol.14

- 【嬰ヘ短調とは】目指せ全調制覇!vol.13

<カテゴリー>

<タグ>

これで解決 やり方 エレクトーン コツ コード シンセサイザー スキル ディズニー ドッペルドミナント ポケモン 一覧表 体験談 作曲 初見演奏 即興演奏 和声 和音 失敗談 実体験 思うこと 打ち込み(DAW) 本番 楽器 楽譜 発想記号 短調 移調 移調奏 練習 練習法 耳コピー 調 調号 遊び弾き 鍵盤 鍵盤楽器 長調 雑談 電子オルガン 音楽教室 音楽理論 音源ソフト 音程 音部記号 音階