ダブルシャープとは

ダブルシャープとはその名の通り、シャープ2こぶんの働きをします。

鍵盤で言うと、もとの音より鍵盤2個ぶん上の音を弾くことになります。

万人に向けた楽譜では、なかなか目にすることがないので、同じく変化記号のシャープ・フラットなどと比べると、少し応用編のような感じがして、身構えてしまいますよね。

普段あまり見かけない、ルールが少しややこしい、という2点において、ダブルシャープは少し厄介です。

よく誤解してしまいがちな基本ルールと使いかたを、あせらずゆっくり見ていきましょう。

鍵盤を使って考える

ダブルシャープを理解するには、鍵盤で考えるのが最適です。

『もとの音』・『そこから2つぶんのシャープ』とはどういうことなのかを、順を追ってお話しします。

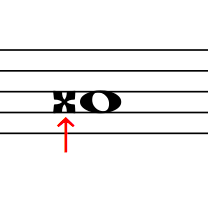

ではシンプルに、このダブルシャープがついた『ド』は、どこの鍵盤を弾くのか、というところから始めましょう。

(音名で鍵盤を表現すると混乱を招いてしまうので、鍵盤には番号を振って、番号で識別していきます。)

もとの音、つまり記号が付く前のナチュラルな『ド』の状態は、もちろん1の鍵盤です。

そこにシャープが1つつけば2の黒鍵。

そしてもう一つシャープがついたので、3の白鍵へ。

なので、この3の鍵盤こそが、『ダブルシャープのついたド』という音符が記された場合に弾くべき鍵盤です。

直前にシャープが出てきた場合

結論から言えば、ダブルシャープは同じ小節内・同じ高さの音にシャープがついていても、まったく影響を受けません。

これは、ダブルシャープでもっとも注意すべき点になりますが、(前の変化記号に関係なく)あくまでももとの音に対し、シャープ2こぶんがつけられるということです。

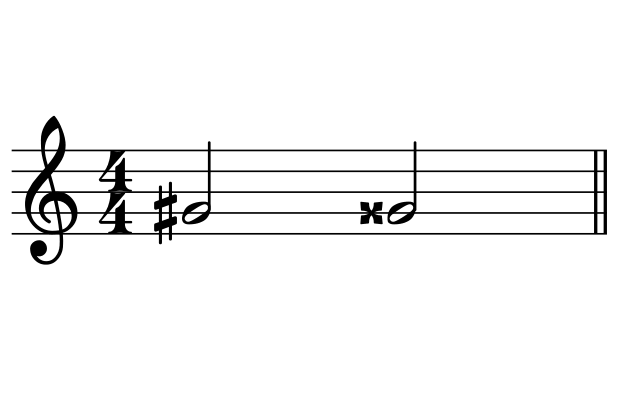

例えば、同じ小節の中で『ソ シャープ』→『ソ ダブルシャープ』という順で音符がでてきたとします。

この場合、弾く鍵盤は、先ほどの画像で示すところの『9』→『10』となります。

もとの音というのが、ナチュラルな『ソ』なので、スタートする鍵盤は8の白鍵。

そこにひとつシャープがつけば9の黒鍵になり、

ふたつシャープがつけば10の黒鍵になります。

なので、同じ小節内で同じ高さの音にシャープが付いていても、フラットがついていても、ダブルシャープにはまったく影響しないということになります。

調号とのかね合い

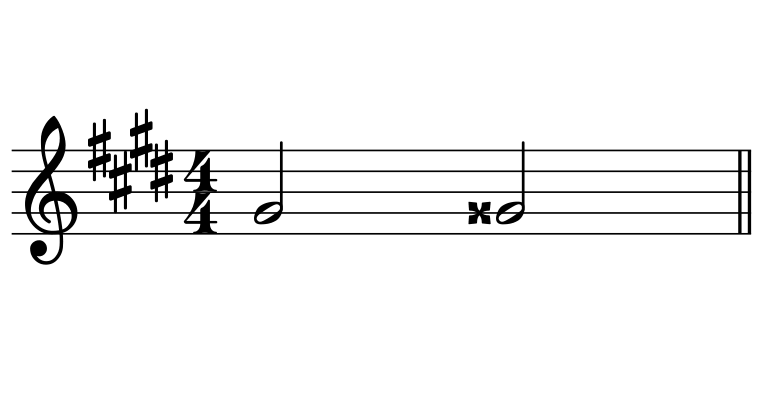

調号ですでにシャープがついた音に対し、ダブルシャープが付けられている場合。

これも先ほどの項目と同じく、まったく影響を受けません。

調号よりも、ダブルシャープのような臨時記号の方が優先されます。

ダブルシャープは、常にもとの音に対し、シャープ2こぶんが付けられるという意味で、それがくつがえるような条件はありません。

このような調号(『ソ』に対し、すでにシャープが割り当てられている調号)のもとで音符が動いていたとしても、弾く鍵盤は『9』→『10』ということになります。

ダブルシャープはここが便利

ここまでで、なぜこんなにややこしい変化記号が存在しなければならないのか、疑問に思われたかもしれません。

ご安心ください。ちゃんと役に立ってくれる変化記号だからこそ、現代まで使われ続けているのです。

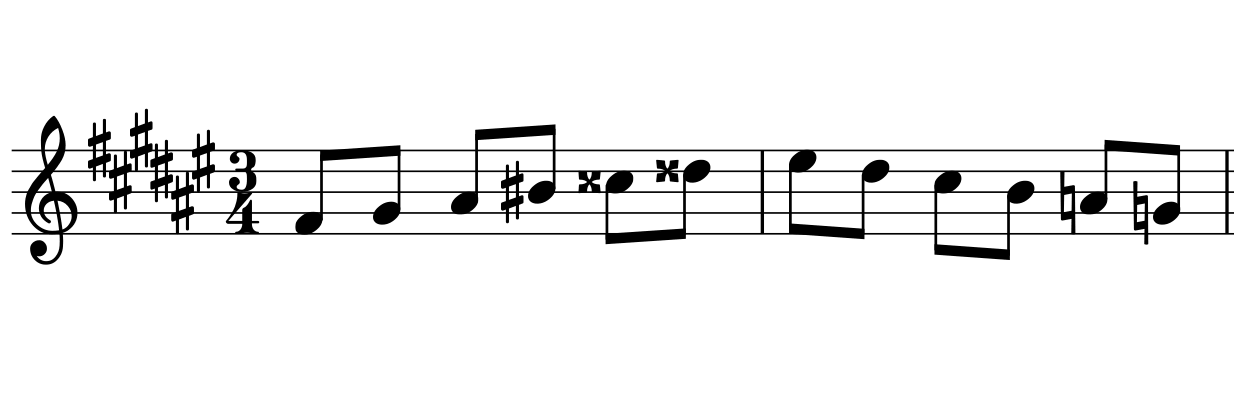

このメロディーを聴いて、どのようにドレミで(音名で)歌いたくなりますか?

ちょっと捉えるのが難しい音列ですが、きれいに音が隣り合ってる感じが伝われば十分です。

例えるなら、『ドミソド…』と飛び飛びになっているようなメロディーではなく、『ドレミファ…』というようにずらりと等間隔で並んだ音、といったところでしょうか。

(私はシャープ寄りに聴こえるタイプなので、『ファソラシドレ | ミレドシラソ』と歌いたくなります。)

これを、ダブルシャープを使わずに楽譜にすると、このようになります。

この楽譜だと、音符が等間隔で並んでおらず、メロディーを聴いたときの『きれいに隣り合っている印象』が薄れてしまいます。

では、ダブルシャープを使って楽譜を書いてみましょう。

これで、『きれいに隣り合っている』という印象も、楽譜で表現することができました。

『どう聴こえるか』、『どのように歌いたいか』をなるべく忠実に表現することで、ぱっと見ただけでわかりやすく、伝わりやすい楽譜を書くことができます。

人に伝える目的だけでなく、のちに自分で使う場合にも、こういった工夫が役に立ちます。

おつかれさまでした

『ダブルシャープが使われているからこう読む』というより、『こう読んで欲しいからダブルシャープが使われている』と考えられると、楽譜を読むのが少しラクになるかもしれません。

<最新の投稿>

- 人生で「いい音楽」に出会いたいなら「音楽ではないこと」をたくさんやってみよう

- 【変イ長調とは】目指せ全調制覇!vol.16

- 【ホ長調とは】目指せ全調制覇!vol.15

- 【ハ短調とは】目指せ全調制覇!vol.14

- 【嬰ヘ短調とは】目指せ全調制覇!vol.13

<カテゴリー>

<タグ>

これで解決 やり方 エレクトーン コツ コード シンセサイザー スキル ディズニー ドッペルドミナント ポケモン 一覧表 体験談 作曲 初見演奏 即興演奏 和声 和音 失敗談 実体験 思うこと 打ち込み(DAW) 本番 楽器 楽譜 発想記号 短調 移調 移調奏 練習 練習法 耳コピー 調 調号 遊び弾き 鍵盤 鍵盤楽器 長調 雑談 電子オルガン 音楽教室 音楽理論 音源ソフト 音程 音部記号 音階

臨時記号は調号よりも優先されるというルールを説明した方が手っ取り早いのではないでしょうか?

コメントありがとうございます!

参考にさせて頂きます。