小学校の音楽の先生がお話ししていたことを、ふと思い出したので。

楽譜を読むヒントについてです。

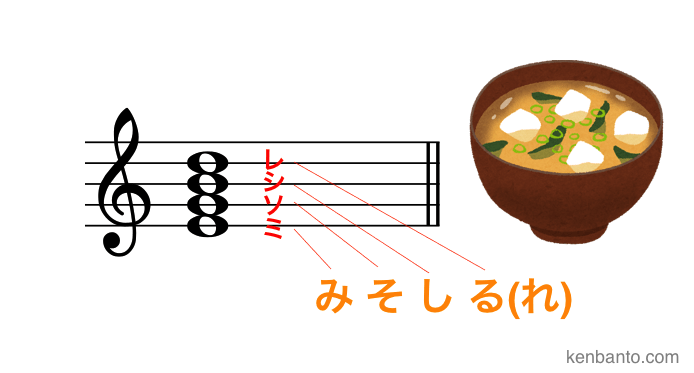

キーワードは、『みそしる』。

ご覧のとおり、これは音符をすばやく読むための『語呂合わせ』です。

ト音記号で一番下の五線から、ちょうど線上にのった音符を読んでいくと、『ミソシレ』となります。それを、なじみ深い単語の『みそしる』とイメージをかけあわせて、音符の位置関係をつかみやすくするのがねらいです。

この『みそしる』というヒントは、クラスメイトの反応を見る限り、好評でした。

実際にどれくらい楽譜に抵抗がなくなったかを本人たちに聞いたわけではありませんが、それでも授業の雰囲気はとても良かったです。

五線譜を読むということ

五線譜にかかれた音符、というのはいわば言語そのものです。

はじめてその言語に出会う年齢が低ければ低いほど、すんなり入ってくるものですよね。楽譜も同じです。

小学校の音楽で、周りの子達は楽譜にカタカナで音名をふっていました。

英単語も、最初はカタカナで覚えたりします。でも、いろんな英語を読み慣れてくると、ローマ字読みをへて、だんだんと初見の単語でもそれっぽく読めてくる感覚、ありませんか?

楽譜を読めるようになる感覚は、まさに英語のそれと似ています。

カタカナをふって読んでいるうちは、なかなかパッと見で読むことができません。

ですが、量を読んでいくうちに、なんとなく感覚がつかめて、だんだん抵抗なく読めるようになります。

その最初の足がかり的なヒントに、『みそしる』はいかがでしょうか。

まだ楽譜が読めなかったときの思い出(VHS)

時代を感じる話ですが、当時の幼児科コース(幼稚園の年中・年長さんにあたる年齢の子供たちが通うお教室です。)では、VHSの教材がありました。

そのビデオは1年目で2本、2年目でもう2本というように、半年間で1本割り当てられており、全部で4本ありました。

冒頭はちょっとしたアニメ、そして主な内容としては、お教室でやる楽曲を、楽しい映像付きで鑑賞することができます。NHKの『お母さんといっしょ』のようなイメージです。

そこに、ちょこちょことたくみに音楽理論的な話を混ぜてきます。

音楽理論といっても幼児向けなので、鍵盤に慣れるためのあれこれ、といったところでしょうか。

1から4まで、印象的で楽しい内容だったので、大人になった今でも、このビデオの内容はかなり覚えています。

今回お話ししたいのは、この4番目のビデオの終盤に収録されていた、楽譜を読むコーナーです。

そのコーナーは、まさに4本分のビデオの集大成。もとより、ラスボス的存在感を放っていました。

手もとに現物がないので確認できず申し訳ないのですが、記憶を頼りに再現すると、こんな感じです。

ト音記号とヘ音記号が1段ずつあり、そこにバラバラに配置された音符が20個ほど。それがランダムに点滅していき、光った音符を読んでいこう、という内容です。

この点滅の速さが、おそらく2〜3秒であったかとは思うのですが、そんなに楽譜が読めない当時の自分にとっては、それはもう鬼のような速さに感じました。

こんなに速い点滅で、どこの誰が読めるのかと。

(別の記事でも紹介していますが)私は子供のころかなりキレっぽかったので、このビデオに対してもかなり怒っていたと思います。今となっては、それもいい思い出です。

あせらずゆっくり

時をへて、数年後には読譜の速度も格段に上がりました。

私としても、その速度のあがる過程を、なるべく詳細にお伝えしたいのは山々なのですが、こればっかりは『だんだんと』『気がついたら』というような表現に落ち着いてしまう次第であります。

それほど楽譜を抵抗なく読めるようになるには、時間と労力が必要です。

なにせ、一つの『言語』です。

間違いないのは、苦労して習得したぶん、それに見合う、あるいはそれ以上の世界が必ずひらけるということです。

先生がいようがいまいが、習得できます。あせらずゆっくり、楽譜を読めるように練習していきましょう。

<最新の投稿>

- 人生で「いい音楽」に出会いたいなら「音楽ではないこと」をたくさんやってみよう

- 【変イ長調とは】目指せ全調制覇!vol.16

- 【ホ長調とは】目指せ全調制覇!vol.15

- 【ハ短調とは】目指せ全調制覇!vol.14

- 【嬰ヘ短調とは】目指せ全調制覇!vol.13

<カテゴリー>

<タグ>

これで解決 やり方 エレクトーン コツ コード シンセサイザー スキル ディズニー ドッペルドミナント ポケモン 一覧表 体験談 作曲 初見演奏 即興演奏 和声 和音 失敗談 実体験 思うこと 打ち込み(DAW) 本番 楽器 楽譜 発想記号 短調 移調 移調奏 練習 練習法 耳コピー 調 調号 遊び弾き 鍵盤 鍵盤楽器 長調 雑談 電子オルガン 音楽教室 音楽理論 音源ソフト 音程 音部記号 音階

はじめまして。

「みそしる」の譜と絵を使用させていただいてもよろしいでしょうか?

ササキ マキコ様

コメントありがとうございます。はい!ぜひご活用ください。

味噌汁のイラストは、「いらすとや」さんからお借りしているものですので、よろしくお願いします。 kaso