楽譜によく出てくる『くり返し記号』。(リピート記号と言うこともあります。)

この4つさえ押さえておけば、もう安心。楽譜で迷子になることはありません。

くり返し記号の種類

まずは目次がてらメンツを紹介。

1 リピート記号(『反復開始』『反復終了』の記号)

2 ダルセーニョ、セーニョ

3 ダカーポ

4 トゥーコーダ、コーダ

その他 フィーネ

ではそれぞれ見ていきましょう!

1 リピート記号(反復開始&終了)

いちばんよく見かける反復記号がこれです。(エヴァンゲリオンの映画タイトルにも使われていますね…)

そして意味もルールもいちばんカンタン。

とりあえずこの記号が出てきたら、

『2つのボールが壁にぶつかって、跳ね返る感じ…』と覚えればOKです。

呼び分けるために『反復開始』『反復終了』としていますが、どちらにしても単純に『リピート記号』と呼ぶのが普通です。

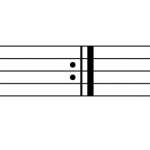

パターン1:反復終了 のやつだけ

そのまま最初まで戻ります

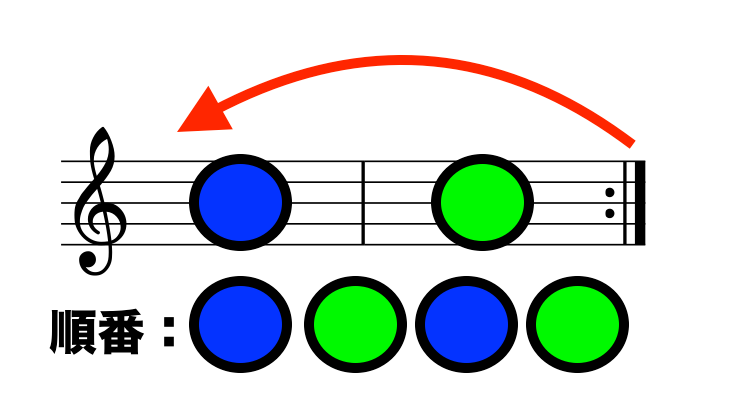

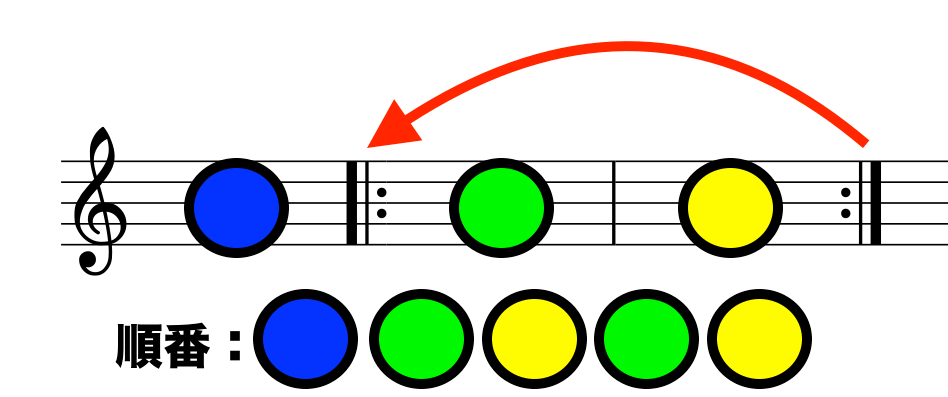

パターン2:反復開始&反復終了 合わせ技

『反復開始』のところまで戻されます。反復開始の記号が書いてあればそこに戻る。書いていなければ最初まで戻る。

反復開始の線の方が先に書いてあるので、見逃し注意です。

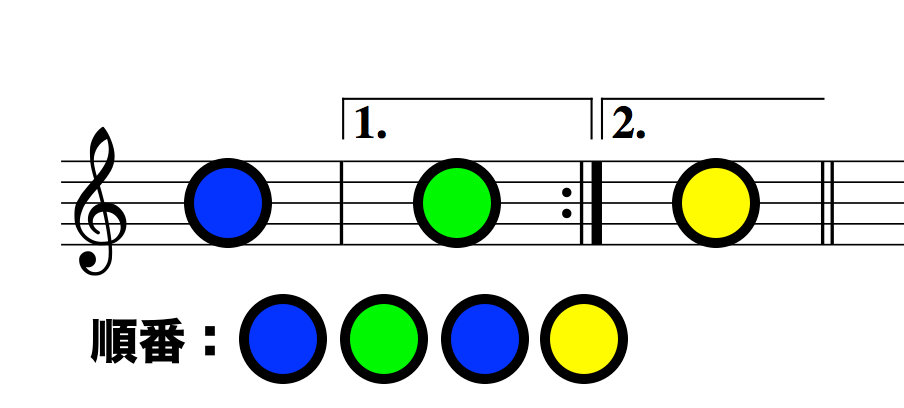

パターン3:カッコ1カッコ2

カッコ1をやって、跳ね返されてカッコ2をやって、次に進む感じ。そのままカッコ1=1回目、カッコ2=2回目という意味。

カッコ1をやる

↓

反復開始 or 最初まで戻る

↓

カッコ2をやる

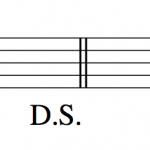

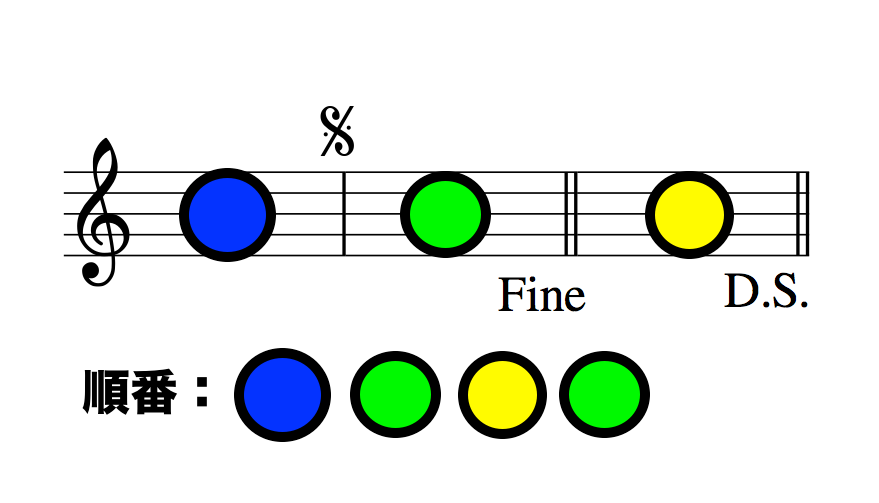

2 ダルセーニョ

ダルセーニョはこれ。

相方のセーニョはこれ。

『ダルセーニョ!』と呪文を唱えられたら、セーニョがいるところまで飛ばされます。

セーニョの方が手前にいるので、見逃し注意です。

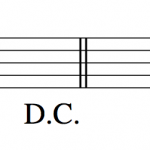

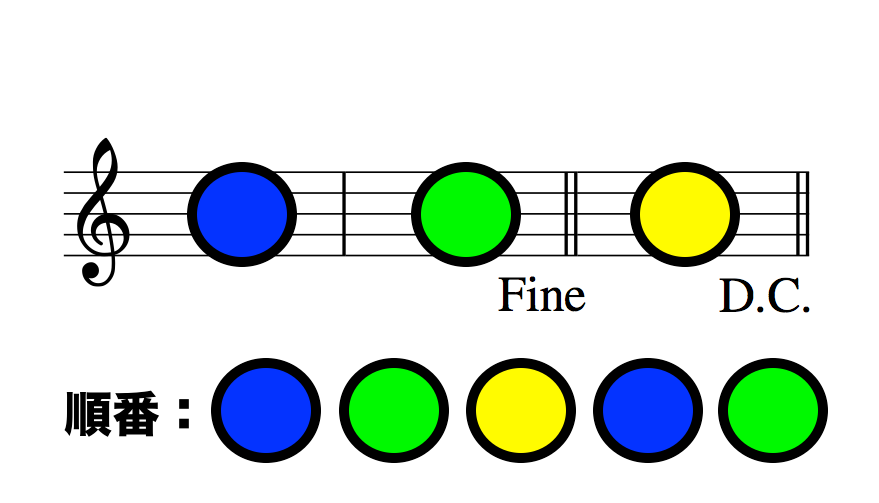

3 ダカーポ

なんと『振り出しに戻る』記号です。

問答無用で楽譜の頭に戻されます。

でも、だいたいそのあとどこかしらで、次に説明する『トゥーコーダ』や『フィーネ』に救済(?)されることの方が多いです。

丸ごと2回分演奏する事は、めったにありません。ご安心ください。

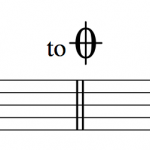

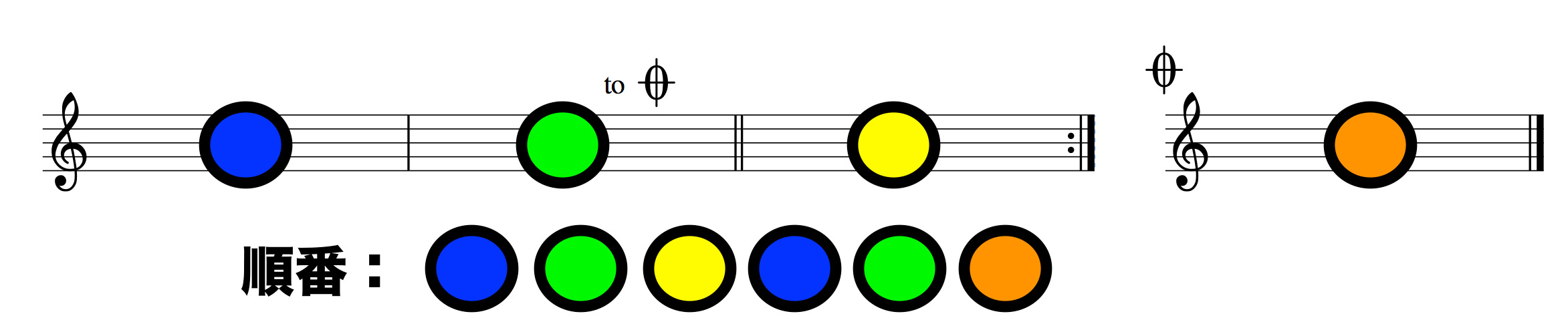

4 トゥーコーダ

トゥーコーダはこれ。(to coda と文字でかく場合もあり。)

相方のコーダはこれ。

『トゥーコーダ!』と呪文を唱えられたら、コーダがいるところまで飛ばされます。

先ほどのセーニョと違うのは、コーダは今まで通った道にはいない点です。

楽譜の後ろの方に、離れ小島みたいになってコーダが待ち構えていることが多いですね。

そして、トゥーコーダの司令自体は、他のくり返し記号と混ざって出てきます。こんな具合です。

曲の終わりの部分に飛ばされるのがトゥーコーダですが、曲の終わりの部分そのもののことを『コーダ』と呼びます。『エンディング』と同じ意味合いです。

使用例:『この曲コーダの部分なんとかならないの?』『書き直します…』

その他 フィーネ

強制終了、です。

とにかく『フィーネ!』と唱えられたら、そこで曲はおしまい!

ダカーポ、ダルセーニョと併せて出てくる記号です。フィーネ自体にくり返しの機能は搭載されていませんが、くり返し記号と一緒に出てくるので、この機会に覚えてあげましょう。

パターン1:ダルセーニョとコラボ

パターン2:ダカーポとコラボ

くり返し記号を使う意味

あれこれとくり返し記号の種類をあげていきましたが、これってすごく便利な記号なんです。ほどよく使えば楽譜を書く人も読む人もハッピーになれる、素敵な記号です。

『ほどよく』というのがポイントで、あんまり複雑だとトラブルの原因になりかねません。あちこちにワープしまくっていると、楽譜で迷子になってしまいます…。

☆メリット:省スペース

楽譜を短く終えることが出来ます。楽譜が短くなれば、書く人も楽チンです。読んで演奏する人には、『譜めくりの回数が減る』という大きなメリットがあります。

譜めくりというのは、すごく上手にやらないと、演奏が不自然になったり、ミスの原因になったりしてしまうので、とても煩わしいものです。なければないに越したことはない!という感じ。

くり返し記号を使って、楽譜がコンパクトになるのなら、みんな大喜びすることでしょう。

☆デメリット:ちょっと頭を使う

楽譜の中で、何種類ものくり返し記号がせめぎあって、まるでいじわる問題かのようにあちらこちらにワープゾーンが散りばめられていると、当然のように混乱を招きます。

『ここはもう1回演奏するのかな?』

『ここからどこにワープするのかな?』

と頭を悩ませているうちに、演奏がザツになってしまったら元も子もありません。

特に、その場で見る楽譜をその場で処理しなくてはならない場面や、それが複数人でのアンサンブルだと、事は重大になってきます。

『今何小節目かわからない!』と、迷子になってしまってはもう大変。(アンサンブルでもしそうなってしまったら、決してあきらめず、もう一度入れるタイミングをひたすら探しましょう!)

おまけの話

私が小学生の頃、まだまだ手書き楽譜全盛期だった時代の話です。

自分で作った曲、自分が書いて自分が読む楽譜ですから、『自分がいちばんわかりやすいように書こう!』と思ったのです。ついでに楽もしたかった。

セーニョやコーダがなんだかとっつきにくかったので、『ハートマーク』や『ほしマーク』でワープするルールを勝手につくり、そんなようなマークを自分の楽譜に書き込んでいました。

アナログですから、書き直しになるのがとても嫌でしょうがなかったです。なんとか、どうにかくり返し記号、もといワープマークでなんとか書き直さずに楽譜をそのまま利用出来ないか、と奮闘していました。

中学生くらいにもなると、そんなに書き直しの手間が苦ではなくなったので、楽譜がぐちゃぐちゃにならないよう、わりと書き直していたような記憶があります。

おつかれ様でした!

長年音楽をやっていますが、いざくり返し記号を自分で使う場面に出くわすと、『あれ?これでいいんだっけ?』と既製品の楽譜を引っ張り出すことがよくありました。

今度からは、自分でこの記事をもう一度見れば解決しそうです。

確認作業はとっても大事です。

皆さんも、楽譜を見ていて『あれ?』と思ったら、また読みにきてくださいね!

<最新の投稿>

- 人生で「いい音楽」に出会いたいなら「音楽ではないこと」をたくさんやってみよう

- 【変イ長調とは】目指せ全調制覇!vol.16

- 【ホ長調とは】目指せ全調制覇!vol.15

- 【ハ短調とは】目指せ全調制覇!vol.14

- 【嬰ヘ短調とは】目指せ全調制覇!vol.13

<カテゴリー>

<タグ>

これで解決 やり方 エレクトーン コツ コード シンセサイザー スキル ディズニー ドッペルドミナント ポケモン 一覧表 体験談 作曲 初見演奏 即興演奏 和声 和音 失敗談 実体験 思うこと 打ち込み(DAW) 本番 楽器 楽譜 発想記号 短調 移調 移調奏 練習 練習法 耳コピー 調 調号 遊び弾き 鍵盤 鍵盤楽器 長調 雑談 電子オルガン 音楽教室 音楽理論 音源ソフト 音程 音部記号 音階